亡くなった家族のスマホやパソコンに何があるか分からず、ロックも解除できず困っています。サブスク料金引き落としなど、デジタル遺品の放置で深刻なトラブルになるかと不安です。リスクや安全な整理手順、業者選びまで詳しく知りたいです。

ご安心ください。デジタル遺品の放置は個人情報流出や金銭損失など深刻なトラブルに発展する可能性があります。この記事では、具体的なリスクと安全な整理手順を詳しく解説します。

「亡くなった家族のスマホやパソコンに何が入っているか分からない」、「ロックが解除できず困っている」、「勝手にサブスクの料金が引き落とされ続けている」――近年、こうしたデジタル遺品に関する相談が急増しています。放置すると個人情報の流出や金銭的な損失、SNSアカウントの乗っ取りなど深刻なトラブルに発展する可能性があります。

この記事では、デジタル遺品とは何か、放置することで生じる具体的なリスク、そして安全に整理するための手順を詳しく解説します。自分で対応できるケースと専門業者に依頼すべきケースの見極め方、信頼できる業者の選び方まで網羅的にご紹介します。遺品整理におけるデジタル機器やオンラインサービスの取り扱いに不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

1. デジタル遺品とは何か

デジタル遺品とは、亡くなった人が残したデジタル情報や電子資産の総称なのですね。スマホやPC内のデータだけでなく、SNSや暗号資産も該当すると知り驚きました。目に見えない情報を扱うため、従来の遺品整理とは異なる知識や対応が必要なのですね。

おっしゃる通り、デジタル遺品は故人様が残した目に見えない情報全般を指し、従来の遺品整理とは異なる専門知識と対応が求められます。スマートフォン、パソコン内のデータに加え、クラウド情報やSNSアカウント、暗号資産なども含まれます。適切な知識で、安全に整理を進める方法を解説します。

デジタル遺品とは、亡くなった人が残したデジタル情報や電子的な資産の総称を指します。故人がスマートフォンやパソコン、クラウド上に残した写真・メール・SNSアカウント・暗号資産・契約情報などの電子データ全般が該当し、現代のデジタル社会において新たな遺品の形として注目されています。従来の遺品整理とは異なり、目に見えないデータやオンライン上の情報を扱うため、適切な知識と対応が求められます。

1.1 デジタル遺品の種類と具体例

デジタル遺品は多岐にわたり、大きく分けて端末内のデータとオンライン上の情報の2種類に分類されます。端末内のデータには、写真や動画、メール、連絡先、文書ファイルなどがあり、オンライン上の情報には各種サービスのアカウントや契約情報が含まれます。

| 分類 | 具体例 |

|---|---|

| デジタル機器 | スマートフォン、パソコン、タブレット、USBメモリ、外付けハードディスク |

| 端末内データ | 写真、動画、音楽、メール、連絡先、文書ファイル、アプリ内データ |

| オンラインアカウント | LINE、Facebook、Twitter、Instagram、メールアカウント |

| 金融関連 | ネット銀行、オンライン証券、電子マネー、暗号資産(仮想通貨) |

| 契約サービス | 動画配信サービス、音楽配信サービス、オンラインストレージ、各種サブスクリプション |

| その他 | ブログ、ホームページ、クラウドストレージ、ネットショッピングアカウント |

デジタル遺品の中でも金銭的価値を持つ資産、たとえばネット銀行口座や仮想通貨、電子マネー、オンライン証券口座などを「デジタル遺産」と呼び、相続手続きの対象となるため特に注意が必要です。

1.2 なぜ今デジタル遺品が問題になっているのか

昨今のデジタル化の進展により、私たちの生活の多くがデジタルで記録されるようになったため、個人の死後に残されるデジタル遺品の管理は、今後ますます重要になります。スマートフォンやパソコンの普及により、個人が所有するデジタルデータの量は飛躍的に増加しており、生前に整理や対策をしていないケースが大半です。

さらに、パスワードやロック機能により家族でもアクセスできない状況が多く発生しています。故人しか知らない情報が多数存在するため、遺族が重要な契約や資産を把握できず、経済的損失やトラブルにつながるケースが増えています。特に高齢者のデジタル利用が増えた一方で、デジタル終活の認識はまだ十分に広がっていないことも問題を深刻化させています。

1.3 放置した場合に起こりうるトラブル

デジタル遺品をそのまま処分してしまうと、相続漏れや情報漏えいなどさまざまなトラブルに巻き込まれる恐れがあり大変危険です。具体的なトラブルとしては、継続課金されているサブスクリプションサービスに気づかず料金を払い続けてしまう経済的損失、ネット銀行や暗号資産の存在に気づかず相続できない財産の損失、個人情報の流出によるなりすましや不正利用のリスクなどがあります。

また、SNSアカウントが放置されることで、アカウントの乗っ取りや悪用による二次被害が発生する可能性もあります。故人のプライバシーに関わる情報が意図せず公開されたり、ビジネス上の機密情報が漏洩したりするケースも報告されており、遺族だけでなく第三者にも影響が及ぶ深刻な問題となっています。

2. デジタル遺品を放置するリスク

デジタル遺品を適切に処分せず放置すると、様々なトラブルに発展する可能性があるのですね。その重要性は理解しつつも、具体的な対策はまだ行えていません。デジタル遺品を放置した場合に起こりうる代表的なリスクについて、詳しく教えてください。

ご安心ください。デジタル遺品は放置すると個人情報流出や金銭損失など、様々なトラブルを引き起こす恐れがあります。その重要性は増す一方で、具体的な対策を行えていない方は少なくありません。ここでは、デジタル遺品を放置した場合に起こりうる代表的なリスクについて詳しく解説します。

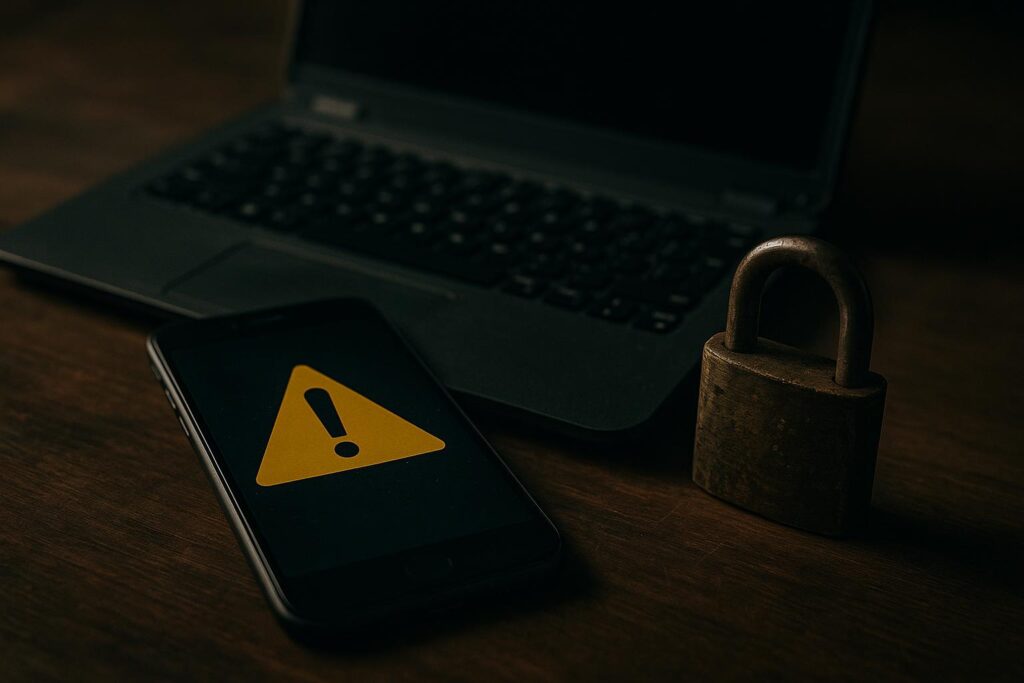

デジタル遺品を適切に処分しなかったり、そのまま放置したりすると、さまざまなトラブルを引き起こす恐れがあります。デジタルデバイスの普及とともに、デジタル遺品の管理の重要性が増していますが、多くの方が具体的な対策を行っていないのが現状です。ここでは、デジタル遺品を放置した場合に起こりうる代表的なリスクについて解説します。

2.1 個人情報漏洩と不正利用の危険性

スマートフォンやパソコン内のデータを完全に削除できずに処分してしまうと、悪意を持った人に解析され個人情報を抜き取られる恐れがあります。氏名・電話番号、住所などの個人情報が抜き取られると、第三者が故人になりすまし、遺族がさまざまな犯罪に巻き込まれてしまう恐れがあり大変危険です。

クレジットカード情報から不正請求されたり、SNSで友達登録している人に金品を要求されたりする可能性もあるため、デジタル機器の処分には細心の注意が必要です。

2.2 継続課金による経済的損失

デジタルサブスクリプション(定額制サービス)の解約忘れも深刻な問題となっています。故人が契約していた様々なオンラインサービス(音楽、動画、クラウドストレージなど)の解約手続きは、本人確認や法的手続きの複雑さから、容易ではありません。サービスの提供元業者は契約者の生死を把握できないため、亡くなった後も利用料の請求が続いてしまうのです。

気づいたときには、かなりの金額になっていたというケースも少なくありません。また、ネット証券やFXアカウントは知らない間に価値が下がったり、借金になったりすることがあり、相続したご遺族が請求対象になる可能性も捨てきれないという深刻なリスクもあります。

2.3 SNSアカウントの乗っ取り被害

SNSアカウントも注意すべきデジタル遺品の1つで、放置すると乗っ取り被害に遭うリスクがあります。故人になりすましてスパムメッセージを友人に送られたり、フィッシング詐欺に応用されたりするケースもあります。放置されたアカウントはセキュリティが脆弱になりやすく、第三者に悪用される危険性が高まります。

また、知人が故人のアカウントに気づかずメッセージを送ってしまい、遺族が心を痛める事例も報告されています。故人のSNSやブログは削除するなど、遺族が適切に管理することが重要です。

| リスクの種類 | 具体的な被害例 | 影響度 |

|---|---|---|

| 個人情報漏洩 | なりすまし詐欺、クレジットカード不正利用 | 高 |

| 継続課金 | サブスク料金の継続請求、FXや株の損失 | 中〜高 |

| アカウント乗っ取り | スパム送信、フィッシング詐欺への悪用 | 中 |

3. デジタル遺品の安全な整理手順

デジタル遺品の整理は、まず故人のスマホやパソコンの確認から始めるのですね。個人情報や金融資産が保存されている可能性が高いと聞き、計画的な整理が必要だと感じました。整理前には、どのような書類を準備し、正当な手続きを進めれば良いか教えてください。

ご安心ください。デジタル遺品の整理は、故人様のスマホやパソコンの確認から始めるのが重要です。整理前には、相続権を証明する書類や故人の身分証明書などを準備し、正当な手続きとして進めることが大切です。計画的な整理方法と必要な書類について詳しく解説します。

デジタル遺品の整理を行う際は、まず故人が使っていたスマホやパソコンの確認から始めることが重要です。これらの端末には個人情報や金融資産、各種契約情報などが保存されている可能性が高いため、計画的に整理を進めていく必要があります。整理の前には、相続権を証明する書類や故人の身分証明書などを準備し、正当な手続きとして進めることが大切です。

3.1 必要な書類と準備するもの

デジタル遺品の整理を始める前に、法的に正当な手続きであることを証明するための書類を揃えましょう。具体的には、故人の死亡診断書または除籍謄本、相続人であることを証明する戸籍謄本、相続人の身分証明書が基本的に必要となります。これらの書類は、各種サービスの解約手続きや金融機関への問い合わせの際に求められることが多いため、事前に複数部用意しておくと手続きがスムーズです。

また、故人が各種のパスワードをメモしているケースは意外に多いため、故人の手帳やノート、デスク周りの書類などもあわせて確認しておきましょう。パスワードが記載されたメモや、契約書類、銀行の通知書なども重要な手がかりとなります。

3.2 端末のロック解除方法

端末にパスワードロックがかけられている場合、解除しないと保存されたデータを見ることができません。解除方法としては、まず故人が残したメモや手帳からパスワードを探す方法が最も安全です。指紋認証や顔認証が設定されている場合は、端末の種類や状況によっては利用できる可能性もありますが、時間経過とともに使えなくなることもあります。

iPhoneのパスワードは10回間違えてしまうとスマホ内のデータが初期化されてしまう機能が標準搭載されていますので、むやみに試行することは避けるべきです。パスワードが不明な場合は、携帯電話会社のショップや端末メーカーのサポートに相談する方法もありますが、本人確認が厳格なため、先述の必要書類を持参する必要があります。

| 端末の種類 | 解除方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| iPhone | パスワード入力・顔認証・指紋認証 | 10回の入力ミスでデータ初期化 |

| Android | パスワード入力・パターン・指紋認証 | 機種により制限回数が異なる |

| パソコン | パスワード入力・PINコード | 管理者権限が必要な場合あり |

3.3 各種オンラインサービスの確認と解約手続き

端末のロックを解除できたら、金銭に関わるものから優先的に確認していくと良いでしょう。ネット銀行の口座、証券会社の取引口座、クレジットカード情報、サブスクリプションサービスの契約状況などを把握することで、相続トラブルや継続課金による経済的損失を防ぐことができます。

SNSに関してもアカウントを削除するか、追悔アカウントに変更するかなどしておいたほうが良いです。FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などの主要なSNSには、故人のアカウントを適切に処理するための追悼機能や削除申請の仕組みが用意されています。各サービスの公式サイトから、故人との関係を証明する書類を提出することで手続きを進められます。

有料サービスの解約手続きでは、各サービスのIDとパスワードが必要になります。端末内のブラウザに保存されたパスワードや、メールの受信履歴から契約しているサービスを特定し、カスタマーサポートに連絡して解約の意思を伝えましょう。死亡による解約の場合、通常の解約手続きとは異なる対応が必要なケースもあるため、相続人であることを証明する書類の提出を求められることがあります。

4. 自分で整理する方法と専門業者に依頼する方法

4.1 自分で対応できるケースと手順

故人のスマートフォンやパソコンのロック解除が可能で正規のログイン情報がある場合には、自分でデジタル遺品整理を進めることができます。パスワードやIDが事前にエンディングノートなどに記録されていれば、遺族による整理作業はスムーズに行えるでしょう。具体的な手順としては、まず端末にログインして利用中のサービスやアプリを確認し、必要なデータをバックアップします。次に有料サービスや定期課金の解約手続きを行い、SNSアカウントの追悼アカウント化や削除申請を進めましょう。

自分で対応する場合、時間をかけて丁寧に確認作業を行えることが最大のメリットです。写真や連絡先などの思い出のデータを選別しながら保存でき、故人のプライバシーにも配慮した整理が可能です。ただし、デジタル機器やオンラインサービスに関する知識が必要となるため、不安がある場合は無理に進めず専門家への相談を検討すべきです。

4.2 専門業者に依頼すべきケース

ロック解除のための正規のログイン情報がない場合や、故人が契約していた有料サービスの確認が必要な場合は、専門業者への依頼を検討すべきです。パスワードが不明で端末にアクセスできない状況や、複数のオンラインサービスを利用していた可能性が高い場合には、専門的な技術と知識を持つ業者のサポートが有効です。また、故障したデジタル機器からのデータ復旧が必要なケースや、仮想通貨などの電子資産が含まれる可能性がある場合も、業者に依頼することで確実な整理が期待できます。

さらに、遺族が高齢でデジタル機器の操作に不慣れな場合や、遠方に住んでいて現地での作業が困難な場合にも、業者への依頼が現実的な選択肢となります。デジタル遺品整理業者では短時間でデジタル遺品整理が完了できるため、有料サービスの支払期日が迫っているような緊急性の高いケースにも対応可能です。

4.3 信頼できる業者の選び方と費用相場

業者選びでは、プライバシー保護の徹底と適切なデータ処理を行う信頼性が最も重要です。複数の業者に見積もりを依頼し、サービス内容と料金を比較検討しましょう。デジタル遺品整理業者のサービスには、抽出したデータの整理や外部媒体への移行、SNSや有料サービスの解約などが含まれます。業者によっては現地訪問またはデジタル機器を預かる形式でサービスを提供していますが、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

デジタル遺品整理を専門におこなっている業者は少ないものの、遺品整理のオプションメニューとしてデジタル遺品整理を実施している業者もあります。料金は作業内容や機器の状態によって変動しますが、事前に明確な見積もりを提示してくれる業者を選ぶことでトラブルを防げます。複数業者に相見積もりを取ることで、適正な価格でサービスを受けられる可能性が高まります。

| 確認ポイント | 詳細内容 |

|---|---|

| 見積もりの明確性 | 作業内容と料金が詳細に記載されているか |

| プライバシー保護 | 個人情報の取り扱いに関する方針が明示されているか |

| 対応範囲 | ロック解除、データ抽出、アカウント解約などが含まれるか |

| 実績と評判 | デジタル遺品整理の実績があり口コミ評価が良好か |

| 追加費用の有無 | 作業後に追加料金が発生しないか事前に確認 |

5. まとめ

デジタル遺品は、故人のスマートフォンやパソコンに残されたデータやオンラインサービスのアカウントなど、デジタル上の遺産全般を指します。現代社会では誰もが多くのデジタル機器やオンラインサービスを利用しているため、すべての人に関わる問題となっています。

デジタル遺品を放置すると、個人情報の漏洩や不正利用、月額課金サービスの継続による経済的損失、SNSアカウントの乗っ取りなど、深刻なトラブルが発生する可能性があります。特に継続課金サービスは気づかないうちに料金が引き落とされ続けるため、早期の確認と解約が必要です。

デジタル遺品の整理には、まず故人との関係を証明する書類や端末のパスワードなどを準備し、端末のロック解除から始めます。その後、メールやブラウザの履歴から利用していたサービスを特定し、各サービスの解約手続きを進めていきます。

パスワードが分かっていて利用サービスが少ない場合は自分で対応できますが、端末のロックが解除できない場合や、利用サービスが多岐にわたる場合、重要なデータが含まれている可能性がある場合は、デジタル遺品整理の専門業者に依頼することをおすすめします。

業者を選ぶ際は、実績や料金体系の明確さ、個人情報保護の体制を確認することが重要です。デジタル遺品は放置するほどリスクが高まるため、遺品整理の際には物理的な遺品と同様に、早めに対応することが大切です。