相続放棄を検討していますが、遺品整理をどこまでやっていいのか分かりません。故人の品に触れると相続放棄できなくなるかと不安です。やってはいけない行為や法律上問題ない整理方法、専門家への相談タイミングなど、正しい関係性を教えてください。

相続放棄は一度受理されると撤回できないため、事前の正しい知識が不可欠です。この記事では、法定単純承認とみなされる危険な行為、問題のない整理方法、賃貸物件での対応、専門家への相談タイミングまで、相続放棄と遺品整理の正しい関係性を解説します。

「相続放棄を考えているが、遺品整理をどこまでやっていいのか分からない」、「故人の部屋を片付けたいけれど、触ってしまうと相続放棄できなくなるのでは」と不安を感じていませんか?

この記事では、相続放棄を検討している方が遺品整理で絶対にやってはいけない行為と、法律上問題のない整理方法を具体的に解説します。法定単純承認とみなされる危険な行為、賃貸物件での対応方法、専門家への相談タイミングまで、相続放棄と遺品整理の正しい関係性を理解できます。

相続放棄は一度受理されれば撤回できないため、事前の正しい知識が必要不可欠です。遺品に手をつける前に知っておくべきルールを押さえることで、後悔のない相続判断ができるようになります。

1. 相続放棄を検討する前に知っておくべきこと

相続が発生すると、プラスの財産だけでなく借金も引き継がれると知り不安です。相続放棄という選択肢があることも理解したい。制度の内容、手続きの流れ、そして遺品整理が相続判断にどう影響するかを正しく把握したいです。

相続放棄は思わぬ借金を背負うリスクを避けるための重要な選択肢です。制度の内容、手続きの流れを理解し、遺品整理が相続判断に与える影響を正しく把握することが大切です。

相続が発生すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や滞納金などのマイナスの財産も相続人に自動的に引き継がれます。思わぬ借金を背負うことになるリスクがあるため、相続放棄という選択肢があることを理解しておく必要があります。

相続放棄を選択するべきかどうか判断するには、まず制度の内容と手続きの流れ、そして遺品整理が相続判断にどのような影響を与えるのかを正しく把握することが重要です。

1.1 相続放棄の制度とメリット

相続放棄とは、亡くなった人の遺産について相続する権利を放棄することをいい、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て手続きをする必要があります。相続放棄を選択した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄の最大のメリットは、借金や滞納金などのマイナスの財産について引き継がずに済むことです。遺産分割協議に参加する必要もなくなるため、相続トラブルに巻き込まれることを避けられます。ただし、相続放棄が完了すると後から撤回することはできないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。

また、相続放棄をすると相続権は相続順位が低い人へ移ることになるため、債務などはほかの人が負担することになる可能性があります。

1.2 相続放棄の期限と手続きの流れ

相続放棄の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内で、一般的には「被相続人が死亡したこと」「自分が相続人であること」の両方を知った日をもって起算されます。この3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があり、期限を過ぎると原則として相続放棄はできません。期間を知らなかったという理由は通用せず、期間を過ぎた場合は単純承認したとみなされます。

提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続放棄申述書のほか、戸籍謄本などの必要書類を取り寄せて提出します。期限までに相続放棄をすべきかどうか判断できない場合は、本来の相続放棄の期限までに家庭裁判所に期限の延長を申請することができます。

なお、期限までに申立書類を管轄の裁判所へ提出することが必要で、手続きの完了は期限後であっても問題ありません。

| 手続きの段階 | 内容 | 期限 |

|---|---|---|

| 遺産・債務の調査 | 被相続人の財産と借金の有無・金額を確認 | できるだけ早く |

| 必要書類の準備 | 戸籍謄本などを市区町村役場から取り寄せ | 3ヶ月以内 |

| 申述書の提出 | 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 |

| 審査・受理 | 家庭裁判所による書類審査 | 提出後約1ヶ月程度 |

1.3 遺品整理が相続判断に与える影響

相続放棄を検討している場合、遺品整理の進め方には細心の注意が必要です。相続財産に手をつける行為は「財産の処分」とみなされ、法定単純承認が成立してしまう可能性があります。法定単純承認が成立すると、たとえ3ヶ月の期限内であっても相続放棄ができなくなり、すべての財産と負債を相続することになります。

遺品整理は故人の生活を整理する上で避けて通れない作業ですが、どこまでが許される行為なのか、何をすると財産の処分とみなされるのかを理解していないと、知らないうちに相続放棄の権利を失ってしまうリスクがあります。特に賃貸物件に住んでいた場合は、明け渡し期限があるため、焦って遺品整理を進めてしまい、結果的に相続放棄ができなくなるケースも少なくありません。

相続放棄を検討する際は、遺品整理の前に必ず専門家に相談することが重要です。

2. 法定単純承認になる遺品整理の行為

相続放棄を考えていますが、遺品整理で『財産を処分した』とみなされ、法定単純承認が成立する可能性があると聞き、大変不安です。そうなると故人の借金も全て相続することになるのですよね?具体的に何が危険なのか教えてください。

相続放棄を検討中の遺品整理では、一部の行為が法定単純承認とみなされ、故人の負債も相続する危険があります。民法第921条に基づき、財産の処分とみなされる行為は避けるべきです。ここでは、何が危険な行為なのか、具体的に分かりやすく解説します。

相続放棄を検討している場合、遺品整理を行うと「相続財産の全部又は一部を処分した」とみなされ、法定単純承認が成立します。法定単純承認になると相続放棄ができなくなり、故人の借金や負債も含めてすべて相続することになるため、慎重な判断が求められます。

民法第921条によると相続人が財産の全部や一部を処分した場合、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄が無効になります。

2.1 財産の処分行為の具体例

相続放棄ができなくなる処分行為として、自宅内にあった現金を使う、被相続人の滞納督促状を見つけて支払う、遺品整理業者が自宅内の物を買い取ってそれを作業代に充てる、自宅内の古本を持ち出し売って現金化するなどの例が挙げられます。

これらは無意識に行ってしまう可能性もあり、特に注意が必要です。

| 行為の分類 | 具体例 | 法定単純承認への該当 |

|---|---|---|

| 現金・預貯金の取扱い | 故人の現金を使用する、預貯金を引き出して債務返済に充てる | 該当する |

| 不動産関連 | 実家の売却、建物の解体、賃貸借契約の解除 | 該当する |

| 動産の処分 | 家財道具の売却、古本や衣類の換金 | 該当する |

| 財産の隠匿・消費 | 相続財産を隠す、自分のために使用する | 該当する |

2.2 遺品の売却や形見分けのリスク

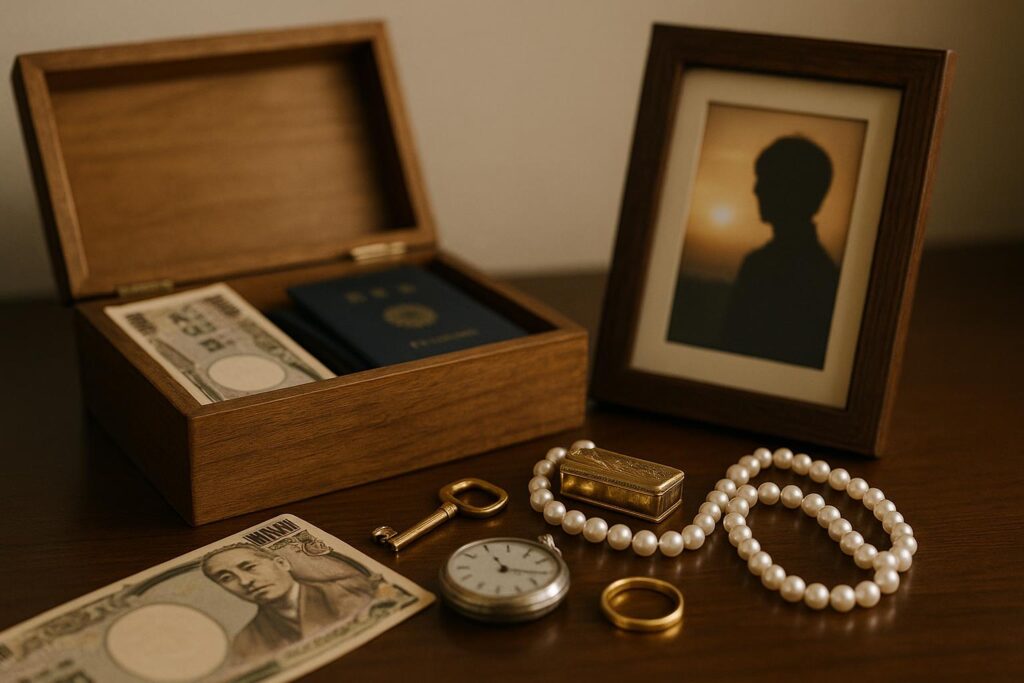

形見分けの対象が高価な貴金属等の場合、法定単純承認とみなされるおそれがあります。被相続人のスーツ、毛皮、コート、靴、絨毯など財産的価値を有する遺品のほとんど全てを自宅に持ち帰る行為は法定単純承認となるという判例もあります。

形見分けは社会通念上認められる範囲に限られ、経済的価値の高いものや大部分の遺品を持ち出す行為は危険です。宝石や貴金属など金銭的価値があるものの処分は避け、そのままにしておくことが原則となります。

2.3 うっかりやってしまいがちな危険行為

実家を売却したり解体したりするのも遺品整理とみなされるため注意が必要です。

また、ご近所からクレームを受けて慌てて遺品整理してしまった、家にあった高価な時計をあやまって処分してしまったといった善意や緊急対応のつもりでも法定単純承認になる可能性があります。賃貸物件の家賃滞納を解消しようと故人の預貯金を使う、腐敗臭対策で家財を勝手に処分するなども該当します。

3. 相続放棄する場合の正しい遺品整理の進め方

相続放棄を予定していても、遺品整理ができる条件があると聞き、安心しました。個人的なお金で費用負担し、価値のないものを整理することは問題ないのですね。しかし、相続承認とみなされないために、具体的にどのような行為が認められるのか知りたいです。

相続放棄予定でも、特定の条件下での遺品整理は可能です。費用を個人で負担し、価値のない物を整理することは問題ありません。ただし、相続承認とみなされるリスクを回避するためには、認められる行為を正しく理解することが不可欠です。

相続放棄を予定している場合でも、特定の条件下で遺品整理を行うことが可能です。この際、相続人が遺品整理の費用を個人的なお金で負担し、価値のないものを整理することは法的に問題ありません。

しかし、相続財産を減少させることなく、相続を承認したとみなされるリスクを回避するためには、どのような行為が認められるのかを正しく理解しておく必要があります。

3.1 保存行為として認められる整理

民法では、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、単純承認とみなされないと定められています。保存行為とは、相続財産の価値を維持するために必要な最低限の管理行為を指します。

| 許される行為 | 具体例 |

|---|---|

| 価値のないものの処分 | 冷蔵庫内に残っている食料品や生ごみなどは、基本的には金銭的価値のないものといえるため、遺品整理として処分をしても特に問題は生じません |

| 保存のための管理 | 雨漏りの修繕、防犯対策、債権者のための重要書類の保管 |

| 財産調査 | 相続財産の調査として家捜しを行うことは可能です |

ただし、金銭的価値がないからといって、遺品の大部分をもらったり処分してしまったりすることは、隠匿や個人的に消費したと見なされ、相続放棄できないケースがありますので注意が必要です。

判断に迷う場合は、処分を控えて専門家に相談することが安全です。

3.2 賃貸物件での注意点と対応方法

故人が賃貸物件に居住していた場合、家賃の発生や退去の問題があるため特に慎重な対応が求められます。賃借権は居住者が借りた建物に居住する権利のことで、資産に該当します。勝手に解約すると故人の賃借権を処分したとみなされ、相続放棄が認められない恐れがあります。

一方で、今後の賃料の発生を防ぐことが、財産の減少を防ぐ「保存行為」とみなされるケースもあるとされています。賃貸物件の解約や原状回復については、弁護士や司法書士に相談し、家庭裁判所の許可を得るなど適切な手続きを踏むことが重要です。

また、孤独死して発見が遅れた場合は、室内に強い異臭が充満したり、害虫が大量発生したりする可能性があり、専門業者による迅速な特殊清掃が必要になることもあります。

3.3 専門家や業者を利用する際のポイント

相続放棄を前提とした遺品整理では、専門家の助言を受けながら進めることが法的リスクを回避する最善の方法です。相続放棄の手続きを確実に進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。

遺品整理業者を利用する場合は、相続放棄に関する法的知識を持つ業者を選ぶことが重要です。遺品整理士とは、遺品の取り扱いや処分に関する法的知識を持つ資格です。遺品整理士が在籍する業者であれば、どこまでの整理が認められるかの判断を適切に行ってもらえます。

また、業者に依頼する際の費用は相続人が自己負担で支払う必要があり、故人の財産から支払うことは財産の処分とみなされるため避けなければなりません。

4. 相続放棄後の遺品の行方と管理責任

相続放棄した場合、遺品は相続財産清算人によって清算され、最終的に国庫に帰属するのですね。法律上の相続人ではなくなるため、遺品に対する所有権を失い、自由に処分や形見分けができないと知り不安です。注意すべき点を詳しく教えてください。

相続放棄した場合、遺品は相続財産清算人が清算し、最終的に国庫へ帰属します。相続人としての所有権は失われるため、自由に処分や形見分けができません。この点を正しく理解しておくことが重要です。

相続放棄した場合、遺品は相続財産清算人によって清算され、特別縁故者がいる場合は残った財産の全部または一部が分与され、最終的に残った財産は国庫に帰属します。相続放棄により法律上の相続人ではなくなるため、遺品に対する所有権も失われます。

そのため、相続放棄後の遺品は自由に処分や形見分けができない点に注意が必要です。

4.1 相続放棄後の遺品の帰属

遺品の帰属先は相続人の有無により異なります。次順位の相続人がいる場合は、その相続人が遺品を引き継ぐことになります。相続人全員が放棄した場合や、そもそも相続人が存在しない場合には、相続財産清算人が選任されて財産の清算が行われます。

清算後も残った財産については、故人と特別な関係にあった人への分与を経て、最終的には国に帰属する流れとなります。

4.2 次順位相続人や相続財産清算人の役割

あなたが相続放棄をしても、次順位の相続人がいる場合はその人に相続権が移ります。たとえば子が放棄すれば親や兄弟姉妹へと順位が移行するため、遺品の管理責任も次順位の相続人に引き継がれます。

次順位相続人へ相続放棄をした旨を早めに連絡することが、トラブル回避のポイントとなります。

相続人全員が放棄した場合には、利害関係人が家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産清算人が選任されます。相続財産清算人は遺品や財産の管理・換価・債務の弁済などを行う役割を担います。選任には費用がかかりますが、これにより遺品の管理責任から解放されることができます。

| 状況 | 遺品の帰属先 | 管理責任者 |

|---|---|---|

| 次順位相続人がいる場合 | 次順位相続人 | 次順位相続人 |

| 全員が相続放棄した場合 | 相続財産清算人→特別縁故者→国庫 | 相続財産清算人 |

| 清算人選任前 | 未確定 | 財産を占有している相続放棄者 |

4.3 賃貸物件の明け渡しと管理責任

2023年4月に施行された改正民法では、相続放棄時に財産を現に占有している人が保存義務を負うことが明記されています。

これにより、賃貸物件に住んでいた故人の遺品を占有している場合は、相続放棄後も次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理責任が残ります。特に賃貸物件では家賃が発生し続けるため、迅速な対応が求められます。

賃貸物件の明け渡しが遅れると、管理人から損害賠償を請求されるケースや、空き家を放置して家屋が劣化した場合には近隣住民からクレームが来ることもあります。そのため、大家や管理会社に相続放棄する意向を早めに伝え、敷金から遺品整理費用を差し引く方法や、相続財産清算人の選任を検討するなど、適切な対策を講じることが重要です。

管理責任から解放されるためには、専門家への相談や法的手続きを適切に進めることが不可欠です。

5. 遺品整理と相続放棄で迷ったときの相談窓口

遺品整理と相続放棄の判断に迷っています。専門家への相談が重要とのことですが、誰に、いつ相談すれば良いか分かりません。複雑な相続財産や、既に整理行為をしてしまった場合でも、リスク回避のために相談できる場所はありますか?

ご安心ください。遺品整理と相続放棄の判断に迷った際は、法律家や信頼できる遺品整理業者への相談が重要です。法テラスでは無料相談も可能です。相続財産が複雑な場合や、既に整理行為をしてしまった場合でも、早い段階で専門家に相談することでリスクを回避できます。

遺品整理と相続放棄の判断に迷った場合、専門的な知識を持つ法律家や信頼できる遺品整理業者への相談が重要です。法テラス(日本司法支援センター)では、収入や資産が一定額以下の人は無料で弁護士や司法書士との面談や電話相談が受けられます。

相続財産の内容が複雑な場合や、すでに何らかの整理行為をしてしまった可能性がある場合は、できるだけ早い段階で専門家に相談することで、法定単純承認のリスクを回避できます。

5.1 法律専門家への相談のタイミング

相続放棄を検討しているのであれば、まずは専門家である司法書士・税理士・弁護士事務所への相談を検討すると良いでしょう。遺品に手を付ける前に相談するのが最も安全ですが、すでに整理を始めてしまった場合でも、速やかに専門家に状況を伝えることが重要です。

相続関係が複雑で手続に不安がある場合や、ほかの相続人とのトラブルが予想される場合などには、弁護士に依頼するほうが適しています。

| 専門家 | 相談に適したケース | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 弁護士 | 他の相続人とのトラブルがある場合、債権者との交渉が必要な場合 | 相談料30分~1時間で5,000円程度(初回無料の場合も多い) |

| 司法書士 | 書類作成や基本的な手続きのサポートが必要な場合 | 相談料1時間5,000円程度(無料相談に応じる事務所も多い) |

| 法テラス | 経済的に余裕がない場合 | 一定の要件を満たせば無料(1回30分、同じ問題で3回まで) |

5.2 相続に詳しい遺品整理業者の見つけ方

遺品整理業者の中には、相続や法律の知識を持つスタッフが在籍している業者もあります。

相続放棄を検討している場合は、必ず事前に相続放棄の予定があることを伝え、法律的に問題のない範囲での整理を依頼する必要があります。業者選びの際は、相続関連の実績や法律知識の有無を確認し、できれば弁護士や司法書士と連携している業者を選ぶと安心です。

見積もり段階で相続放棄への理解度を確認し、不適切な処分を勧める業者は避けるべきです。

5.3 公的機関や無料相談の活用方法

自治体の法律相談窓口などで相談するのも一つの手段です。無料で弁護士や司法書士などの専門家から直接アドバイスがもらえるため、気軽に相談することができます。多くの市区町村役所では定期的に法律相談会を開催しており、予約制で専門家に相談できます。

相談時間が15分~20分程度に設定されているケースが多いため、具体的なアドバイスを聞くことは難しいでしょうが、基本的な方向性を確認するには有効です。より詳細な相談が必要な場合は、その後に個別の法律事務所へ相談することをおすすめします。

6. まとめ

遺品整理と相続放棄は密接に関係しており、相続放棄を検討している場合は遺品整理の方法に細心の注意が必要です。相続放棄の期限は原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」と定められており、この期間内に家庭裁判所での手続きを完了させなければなりません。

最も重要なポイントは、相続放棄を予定している場合、遺品を勝手に売却したり形見分けしたりすると「法定単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなることです。財産的価値のある物の処分、預貯金の引き出し、株式の名義変更などは明確な財産処分行為として認められます。

一方で、遺体の搬送費用の支払いや、腐敗しやすい食品の処分、賃貸物件の家賃支払いなど、社会通念上必要と認められる「保存行為」であれば、相続放棄への影響はありません。賃貸物件の場合は、大家や管理会社に相続放棄を検討している旨を早めに伝え、最低限の整理に留めることが重要です。

相続放棄後も、次順位の相続人が相続を承認するか、相続財産管理人が選任されるまでは、遺品の管理責任が残る場合があります。特に賃貸物件では明け渡し義務との兼ね合いが複雑になるため、早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

判断に迷った場合は、自己判断で遺品整理を進めず、まず法律の専門家に相談してから行動することで、意図せず相続放棄ができなくなるリスクを避けることができます。