親の家や実家の遺品整理・片付けは、多くの人が直面する問題ですね。親の気持ちに寄り添いながら、トラブルなく進めるための具体的なステップを知りたいです。コミュニケーションの取り方や業者選びのノウハウを教えてください。

お気持ちお察しいたします。親御様の家や実家の整理は、親の気持ちに寄り添いつつトラブルなく進めることが何より大切です。ここでは、具体的な4つのステップを通して、コミュニケーションの取り方から業者選びまで、実践的なノウハウをお伝えします。

親の家・実家の遺品整理や片付けは、多くの方が直面する切実な問題です。親の気持ちに寄り添いながら、トラブルなく実家の整理を進める具体的な4つのステップを解説します。

コミュニケーションの取り方から遺品整理業者の選び方まで、実践的なノウハウをお伝えします。

1. 整理に関して各家庭で抱える問題点

実家が物で溢れ、親は片付けを拒否、どこから手をつければ良いか分からず悩んでいます。関係を悪化させず、安全で快適な住環境を整えたいジレンマに苦しんでいます。この状況、多くの方が抱えている悩みなのでしょうか?

ご安心ください、多くのご家庭が同じ悩みを抱えています。親御様の思い出の品々が詰まった実家の整理は、親子の関係を尊重しながら進めることが何より大切です。ここでは、お客様のジレンマを解消し、親御様の気持ちに寄り添った解決策を見つけるお手伝いをいたします。

「実家が物で溢れているけれど、親が片付けを拒否する」、「遺品整理をどこから手をつければいいか分からない」、「親の家を整理したいが、関係を悪化させたくない」、こうした悩みを抱えていませんか?

高齢の親が住む実家は長年の思い出の品々で溢れ、片付けに着手できないまま時間が経過しているケースは少なくありません。親の気持ちを尊重しながらも、安全で快適な住環境を整えたいというジレンマに、多くの方が苦しんでいます。

2. 手順やコミュニケーションを上手く活用して解決の道を

実家の片付けを、親との関係を穏便に保ちながら進めたいです。正しい手順やコミュニケーション方法、そして遺品整理業者の活用術や思い出の品の整理術など、具体的なノウハウを知って、不安を解消し前向きに取り組めるようになりたいです。

ご安心ください。実家の片付けは、正しい手順とコミュニケーション方法で穏便に進められます。本記事では、親御様との信頼関係を保ちながら計画的に進める4つのステップをご紹介。業者活用術や思い出の品の整理術まで、具体的なノウハウで不安解消をサポートいたします。

実家の片付けは、正しい手順とコミュニケーション方法を知ることで、穏便に進めることができます。本記事で紹介する4つのステップを実践すれば、親との信頼関係を保ちながら、計画的に遺品整理や片付けを進められます。

遺品整理業者の活用方法や思い出の品の整理術など、具体的なノウハウもご紹介しますので、実家の片付けに関する不安を解消し、前向きに取り組めるようになります。

3. 先延ばしにすればするほど問題は深刻化へ

親の実家には長年にわたって溜め込まれた物があふれ、どこから手をつけたらいいのかわからないという状況に直面していませんか。親世帯と子世帯が離れた場所に暮らしているため、実家に通う時間や手間がかかり、仕事を休んで何日も泊まり込む必要があるという物理的な問題も深刻です。

さらに、親が片付けを拒んだり、勝手に物を処分すると親子関係が悪化してしまうのではないかという心配もあるでしょう。

相続人全員の同意を得ないまま遺品整理を進めると、後から金目のものを着服したのではないかとあらぬ疑いをかけられるリスクもあります。兄弟や親戚が協力的でなく、自分だけで対応しなければならない状況に追い込まれているケースも少なくありません。

精神的にも肉体的にも負担が大きく、思い出の品々を整理しながら進めることの辛さも抱えています。

親が元気なうちに整理しないと、物につまずいて転倒したり積まれているものが落ちてきたりと生活に危険が生じる恐れもあります。このような悩みを抱えながらも、時間的な制約がない場合はついつい先延ばしにしてしまい、いつまでも終わらないという状況に陥っている方も多いのです。

4. 整理は計画的に進めて負担減の道へ

実家の片付けや遺品整理は、計画的に段階を踏んで進めることで、家族の負担を大幅に軽減できます。

生前整理には、遺品整理の負担を減らす、相続のトラブルを防ぐ、親が今後の人生を考えるきっかけになるなどのメリットがあります。まずは親御さんとのコミュニケーションを丁寧に重ね、信頼関係を構築することが何よりも大切です。

その上で実家の現状を把握し、優先順位を明確にしながら少しずつ進めていきましょう。

仕分けが完了したら、親が判断して処分するものを親に託します。作業を自分たちだけで抱え込まず、専門業者の力を借りるという選択肢も有効です。遺品整理業者は必要かどうか分別までを家族に代わって行う業者です。特に物量が多い場合や遠方に住んでいる場合には、プロの手を借りることで時間と労力を大幅に節約できます。

さらに、生前整理を進めることで、遺族が遺品整理を行う際の精神的な負担も軽減されます。この記事では、親御さんの気持ちに寄り添いながら穏便に実家整理を進めるための具体的な4つのステップをご紹介します。

段階的に取り組むことで、家族全員が納得できる片付けを実現できます。

5. ステップ1:親の気持ちを理解し信頼関係を築く

実家の片付けで親との関係が悪化しないか心配です。突然片付けを勧めると親が怒ってしまうと聞き、どう接すれば良いか分かりません。まずは親の気持ちに寄り添い、背景にある心理を理解することから始めたいのですが…

ご安心ください。実家の片付けでは、親御様の気持ちを理解し、寄り添う姿勢が最も重要です。突然の片付け提案は、親御様のプライドを傷つけかねません。まずは、なぜ片付けが進まないのか、その背景にある心理を理解することから始めましょう。丁寧なコミュニケーションをサポートします。

実家の片付けを始める前に最も重要なのが、親の気持ちを理解し、寄り添う姿勢を持つことです。片付けを勧める際に親が怒ったり、親との関係が悪化したりするケースは少なくありません。突然「片付けなさい」と伝えると、親は自分が否定されたように感じ、プライドを傷つけてしまう恐れがあります。

まずは親の気持ちに耳を傾け、なぜ片付けが進まないのか、その背景にある心理を理解することから始めましょう。

5.1 親が片付けを拒む心理的理由

高齢者世代は「もったいない」の精神でものが捨てられず、いつか使うかもしれないという理由であらゆるものを溜め込んでしまいがちです。物を捨てることへの罪悪感や、過去の思い出との結びつき、子供のころの貧しい経験などが影響しています。

また、必要か必要でないかの判断力の低下、片付けるための体力の低下も理由として挙げられます。さらに、片付けを提案されることで自分の老いや死を意識させられ、気持ちが落ち込んでしまうケースもあります。

| 心理的理由 | 具体的な背景 |

|---|---|

| もったいない精神 | 戦後の物不足の経験から、物を大切にする価値観が根付いている |

| 思い出への執着 | 物に過去の記憶や家族の思い出が結びついており、手放すことに抵抗がある |

| 判断力・体力の低下 | 高齢化により物の必要性を判断する能力や片付ける体力が衰えている |

| 自尊心の問題 | 片付けられない状況を指摘されることで、プライドが傷つけられたと感じる |

5.2 効果的なコミュニケーションの取り方

親を説得する際は、言葉遣いや伝え方に十分な配慮が必要です。「生前整理をしてほしい」という伝え方では親が自分の死後を想像してしまい気持ちが落ち込んでしまう恐れがあるため、これから先実家で暮らしやすくなる、人生を前向きに捉え直せるなど、親から見たメリットを伝えるようにしましょう。

「この家で安全に快適に暮らし続けるために一緒に整理しよう」といった前向きな提案を心がけます。

また、一方的に命令するのではなく、親の意見を尊重しながら対話を重ねることが大切です。強く拒否された場合は、無理に説得せず一旦引き下がり、時間を置いて再度話し合う柔軟性も必要です。

5.3 家族会議で共通認識を作る

実家の片付けは一人で抱え込まず、家族全員で情報を共有し、協力体制を築くことが成功の鍵となります。兄弟姉妹がいる場合は、事前に家族会議を開き、片付けの目的や方針、役割分担について話し合いましょう。親を交えた家族会議では、片付けの必要性を共有しつつ、親の希望や不安にも耳を傾けます。

全員が同じ方向を向いて取り組むことで、親も安心して協力しやすくなり、作業もスムーズに進みます。

また、後々のトラブルを避けるためにも、決定事項は記録に残しておくと良いでしょう。

6. ステップ2:実家の現状把握と優先順位の決定

実家の遺品整理を始める前に、まず現場の状態と物の種類・量を把握することが重要だと理解しました。どこから手をつければ良いか、何を優先すべきかを家族全員で共有したいです。計画が破綻しないためのポイントを教えてください。

ご安心ください。実家の遺品整理では、現場の状態確認と物量の把握が計画成功の鍵です。どこから手をつけるか、何を優先するかを明確にし、ご家族全員で共通認識を持つことがトラブル防止に繋がります。計画的な整理をサポートするための具体的な方法をお伝えします。

実家の遺品整理を進めるには、まず現場の状態を確認し、物の種類や量を把握することが重要です。整理すべき範囲や作業量を正確に理解しないまま始めると、計画が破綻し長期化する恐れがあります。実家全体を見渡して、どこから手をつけるべきか、何を優先すべきかを明確にしましょう。

この段階で家族全員で共通認識を持つことがトラブル防止につながります。

6.1 実家の部屋ごとに状況をチェック

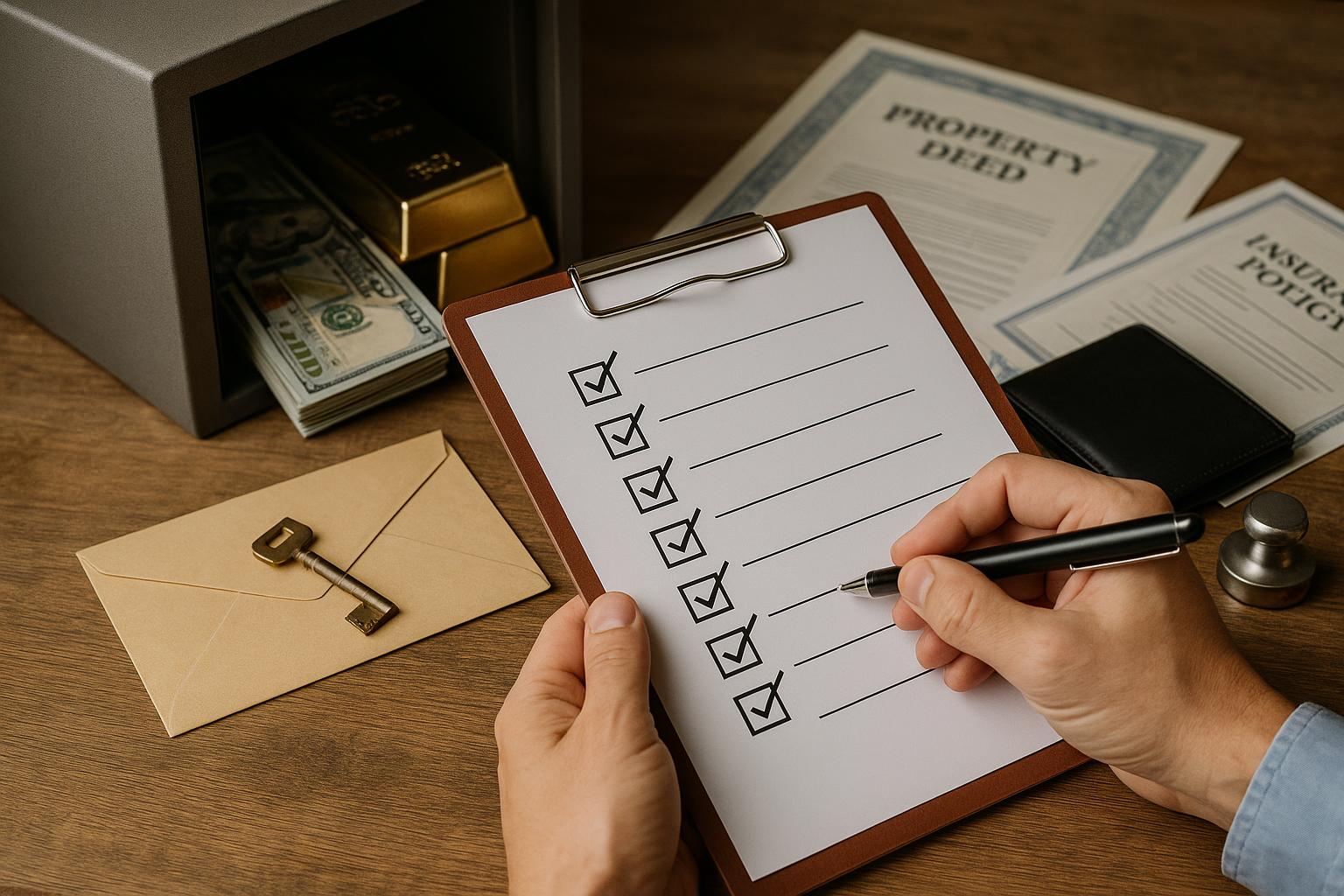

まずは実家の各部屋を一つずつ確認し、物の量や状態を把握します。貴重品は現金や通帳だけでなく、印鑑やクレジットカード、パスポートや年金手帳などの公的書類、生命保険の証書や有価証券なども含まれます。これらは早めに見つけて確保しておきましょう。

また、一般ゴミや大型ゴミ、家電ゴミなどの種類や量をざっくりと算定しておくと、後から処分方法を考えるときに役立ちます。

| チェック項目 | 確認内容 | 優先度 |

|---|---|---|

| 貴重品の所在 | 通帳・印鑑・現金・証書類・重要書類 | 高 |

| 大型家具・家電 | タンス・ソファ・冷蔵庫・テレビなど | 中 |

| 衣類・日用品 | 洋服・食器・雑貨など | 中 |

| 思い出の品 | 写真・アルバム・手紙など | 低 |

6.2 残すもの・処分するものの基準作り

遺品整理では手元に残す物、形見分けする物、処分する物の3種類に分けます。迷ったときのために、家族間で明確な基準を決めておくことが大切です。

勝手に処分すると後々トラブルになる可能性があるため、相続人全員で確認しながら進めましょう。

貴重品や通帳、印鑑、重要書類は、誤って捨てないように別の場所に保管してください。処分方法も品物ごとに異なるため、リサイクル可能なものや専門業者への依頼が必要なものを事前に分類しておくと効率的です。

6.3 片付けのスケジュールを立てる

大量の物品を片づける必要があるので、だらだらと行っていては終わりが見えてこず作業する人の心身が消耗します。家の中の状態を確認したら、どのくらいの日数で、手伝ってくれる人員はどれくらいいるのかを考えながら、大まかな作業計画を立てます。

作業できる日時や人数、地域のゴミ収集日などを考慮し、余裕を持った現実的なスケジュールを組みましょう。目標日を設定することでモチベーションを保ちながら計画的に整理を進められます。

7. ステップ3:実際の片付け作業を進める方法

実家の片付けでは、まず仕分けだけに集中することが重要です。いきなり処分を始めると判断に迷って作業が止まってしまうため、最初に全体を把握してから段階的に進めることが成功の鍵となります。

この章では、効率的な作業の進め方から業者の活用方法、そして思い出の品の扱い方まで、実践的なノウハウをご紹介します。

7.1 小さなエリアから始める成功法

親が元気なうちに、少しでも早めに実家の整理に取り組み始めるのがポイントです。作業を始める際は、リビングや寝室など広い空間ではなく、玄関や洗面所といった小さなエリアから着手しましょう。小さな成功体験を積み重ねることで、親も片付けの効果を実感しやすくなり、次のステップへ進む意欲が高まります。

最初はピックアップと仕分けだけに集中し、絶対に捨ててはいけないもの、親が判断して処分するもの、明らかに捨てて良いゴミなどに仕分けします。作業中は貴重品や重要書類を別の場所に保管し、誤って処分しないよう注意が必要です。処分の判断に迷うものは一旦保留にして、焦らず進めることが大切です。

| 作業段階 | 具体的な内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 第1段階 | 小さなエリアから開始 | 玄関や洗面所など狭い空間で成功体験を積む |

| 第2段階 | 仕分け作業に集中 | 残すもの・保留・処分の3つに分類する |

| 第3段階 | 貴重品の確保 | 通帳・印鑑・重要書類は別保管する |

| 第4段階 | 処分の実行 | 親の意思を確認しながら進める |

7.2 遺品整理業者の選び方と依頼のタイミング

遺品整理業者は遺品の仕分けや不用品の引き取り、部屋の清掃を請け負ってくれます。自分たちだけでは作業が困難な場合や時間が限られている場合は、専門業者への依頼を検討することで負担を大幅に軽減できます。

業者選びでは、料金だけでなくサービス内容やアフターフォローの充実度も比較しましょう。

業者に依頼する際には、信頼できる業者を選ぶことが大切です。依頼のタイミングとしては、自力での作業が難しいと感じた時点で早めに相談することをおすすめします。見積もりは複数の業者から取り、作業内容や料金体系を明確に確認してから契約することが重要です。

| 確認項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 料金体系 | 見積もりの明確さ、追加料金の有無 |

| サービス内容 | 仕分け・搬出・清掃の範囲 |

| 実績と評判 | 口コミや実績年数の確認 |

| 対応力 | 貴重品捜索や買取サービスの有無 |

| アフターフォロー | 作業後の相談対応やサポート体制 |

7.3 思い出の品の整理と保管方法

アルバムや写真、小さい時のおもちゃなど思い出深いものの扱いには注意が必要です。思い出の品は感情的な価値が高いため、片付けの最後の方で取り扱うようにすることで作業の停滞を防げます。

急いで判断せず、家族で話し合いながら丁寧に向き合う時間を設けましょう。

保管する思い出の品については、写真をデジタル化したり、厳選した品だけを残すなど、量を減らす工夫も有効です。形見として残したいものは家族や親戚で分け合い、それぞれが大切に保管することで故人の記憶を共有できます。処分に迷う品は無理に捨てず、一定期間保管してから改めて判断する方法もあります。

| 思い出の品の種類 | 整理方法 | 保管のポイント |

|---|---|---|

| 写真・アルバム | デジタル化して共有する | 厳選した写真のみ現物保管 |

| 手紙・日記 | 内容を確認し重要なもののみ残す | 湿気を避けて密閉保管 |

| 衣類・アクセサリー | 形見分けや買取を検討 | 防虫対策をして保管 |

| 趣味の品 | 同じ趣味の人への譲渡も検討 | 使用できる状態で保管 |

8. ステップ4:片付け後の実家の管理と今後の計画

片付けが完了しても、それで終わりではありません。実家が空き家となる場合、税金の支払いや維持管理の費用が継続的にかかります。

特に親が施設に入所した場合や、将来的に相続が発生する可能性がある場合、適切な管理体制を整えることで資産価値を守り、家族の負担を軽減できます。定期的なメンテナンスと今後の方針を家族で共有することが、実家を守る鍵となります。

8.1 定期的な見回りとメンテナンス

空き家を適正に管理することは所有者の義務として法律にも定められています。

月に1回程度の訪問を基本とし、建物の劣化や近隣への影響を防ぐための点検を行いましょう。室内の通気や換気、敷地内のゴミ拾いや庭木の確認、建物外部のひび割れや破損の確認などが主な管理項目です。

| 点検項目 | 頻度 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 室内の換気 | 月1回以上 | 全ての窓を開けて空気の入れ替え、カビや湿気の確認 |

| 水回り | 月1回以上 | 蛇口から通水して配管の詰まり防止、水漏れチェック |

| 庭木・雑草 | 季節に応じて | 庭木の剪定、雑草の除去、敷地外へのはみ出し確認 |

| 建物外観 | 月1回以上 | 外壁のひび割れ、屋根の破損、雨樋の詰まり |

| 郵便物 | 週1回程度 | 郵便受けの整理、重要書類の確認 |

実際に電気や水道を使っていなくても基本使用料がかかりますので、契約内容の見直しも検討しましょう。遠方に住んでいて定期的な管理が難しい場合は、空き家管理サービスの利用も選択肢の一つです。

8.2 実家の今後について家族で話し合う

片付けが一段落したタイミングで、実家をどのように活用するか家族全員で方針を決めておくことが重要です。

選択肢としては、売却、賃貸、自分たちが住む、空き家として維持管理するなどがあります。空き家の所有・維持が将来においてご家族の大きな負担とならないかどうかは、ご家族でしっかりと話し合う必要があります。

| 選択肢 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 売却 | 維持費が不要、まとまった資金が得られる | 思い出の場所を手放す、売却までに時間がかかる場合も |

| 賃貸 | 家賃収入が得られる、資産として保有できる | 修繕費用、管理の手間、空室リスク |

| 自分で住む | 住居費の削減、実家を維持できる | 現在の生活圏からの移動、リフォーム費用 |

| 維持管理 | いつでも利用可能、将来の選択肢を残せる | 固定資産税、管理コスト、劣化リスク |

相続税の申告と納付は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければならず、また2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。法的な期限も考慮しながら、早めに家族で合意形成を図りましょう。

8.3 生前整理のすすめと継続的なサポート

親が元気なうちから少しずつ整理を進める「生前整理」は、親が元気なうちに整理を行っておけば、亡くなったあとの遺品をどのように扱ってほしいのかなど、親の意向を聞きながら進められ、残された家族への負担も軽減できます。

今回の片付けを一度きりで終わらせず、定期的に実家を訪れて物が増えていないか確認し、親の生活をサポートする習慣を作りましょう。

所有物を片付けて部屋がスッキリすると、転倒事故を防止できます。高齢の親にとって安全な住環境を維持することは、生活の質を高めるだけでなく、緊急時のリスクも軽減します。片付けた状態を保つために、家族が定期的に声をかけ、必要に応じて手伝う体制を整えることが大切です。

親との継続的なコミュニケーションを通じて、実家の状況を把握し続けることが、将来的なトラブルを未然に防ぐことにつながります。

9. まとめ

親の家の片付けは、感情的な配慮と計画的な行動の両立が成功の鍵となります。

まず親の気持ちに寄り添い信頼関係を築くことで、スムーズな話し合いが可能になります。次に実家の現状を把握して優先順位を決め、無理のないスケジュールを立てましょう。実際の作業では小さなエリアから始めることで達成感を得られ、必要に応じて遺品整理業者に依頼することで負担を軽減できます。

片付け後も定期的な見回りと家族での話し合いを継続し、生前整理として親自身が主体的に関われる環境を作ることが大切です。焦らず段階的に進めることで、家族全員が納得できる実家の整理が実現します。