父が亡くなり、悲しみの癒えぬまま遺品整理に追われています。何から手をつけていいか分からず、気持ちばかりが焦ってしまい本当に辛いです。一般的な開始時期や、後悔しない進め方があれば教えてください。

お悔やみ申し上げます。大変な時期に、お一人で悩まないでください。遺品整理を始める時期に決まりはありません。四十九日や退去期限を目安にする方が多いですが、ご自身の心が落ち着いてからで大丈夫ですよ。

大切な方が亡くなり、悲しみに暮れる中で遺品整理を考えなければならないものの、何から手をつければ良いのか、いつ始めるべきか分からず途方に暮れていませんか?

初めて遺品整理を行う方が後悔しないための最適な開始時期や具体的な進め方を解説します。遺品整理を始める時期に決まりはありませんが、多くの方は四十九日などの法要後や、賃貸契約の退去期限を目安にしています。費用や業者の選び方まで網羅し、あなたの不安を解消します。

1. 遺品整理はいつから?初めての方が知るべき開始時期の目安

父の遺品整理を始めたいのですが、気持ちの整理がなかなかつきません…。でも、相続とか色々あるので、法律で「いつまでに終えなさい」という決まりがあるのではないかと焦っています。実際、どうなんでしょうか?

ご心痛お察しします。まずご安心いただきたいのですが、遺品整理の時期に法律上の決まりは一切ありません。ご自身の心が落ち着くのを待つのが一番です。ただ、相続手続きの期限など、急いだ方が良いケースも確かに存在します。ご状況に合わせ最適な時期を一緒に考えましょう。

ご遺族が故人の遺品を整理する時期について、いつまでに終えなければならないという法律上の決まりはありません。 ご自身の気持ちの整理がついたタイミングで始めるのが最も望ましいですが、多くの方が目安とする時期や、手続き上急いだ方が良いケースが存在します。ご自身の状況に合わせて、最適な開始時期を見極めることが大切です。

1.1 心の区切りとなる法要の時期

遺品整理を始めるタイミングとして最も一般的なのが、親族が一同に会する法要のタイミングです。 特に四十九日の法要は、故人が来世へと旅立つ日とされ、ご遺族にとっても一つの心の区切りとなるため、この時期に遺品整理を始める方が多くいらっしゃいます。 親族が集まることで、遺品の分担や処分について相談しやすく、形見分けもスムーズに進められるという利点があります。 もちろん、一周忌や三回忌など、ご自身の気持ちが落ち着くタイミングで始めても問題ありません。

1.2 賃貸の退去や相続手続きの期限

故人が賃貸物件にお住まいだった場合や、相続手続きが関わる場合は、手続きには期限が設けられているため注意が必要です。 故人が賃貸住宅に住んでいた場合、契約が継続している限り家賃が発生し続けるため、できるだけ早く遺品整理を行い、退去手続きを進める必要があります。 また、相続においては、遺産を把握するためにも遺品整理が欠かせません。特に相続放棄や相続税の申告には法的な期限があるため、計画的に進めることが重要です。

| 手続きの種類 | 期限の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 相続放棄・限定承認の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内 | 故人に借金などマイナスの財産が多い場合に検討します。遺品を処分すると相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる可能性があります。 |

| 所得税の準確定申告と納税 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 | 故人が個人事業主であった場合や、一定額以上の所得があった場合に必要です。 |

| 相続税の申告と納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 遺産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要です。 申告が遅れるとペナルティが課される可能性があります。 |

2. 初めての遺品整理で後悔しないための進め方と注意点

父の遺品整理を始めようと思うのですが、いざとなると何から手をつければ良いやら…。いきなり始めて、兄弟で揉めたり、大切なものを間違って捨ててしまったりしないか、不安でいっぱいです。

そのお気持ち、とてもよく分かります。故人を想うからこそ、後悔だけはしたくないですよね。ご安心ください。事前の準備と正しい手順さえ踏めば、トラブルなくスムーズに進めることができますよ。

故人を偲びながら行う遺品整理は、精神的にも肉体的にも大きな負担が伴います。しかし、事前の準備と正しい手順を踏むことで、後悔や親族間のトラブルを防ぎ、スムーズに進めることが可能です。

2.1 始める前に必ず確認すべきこと

遺品整理は、やみくもに物を片付け始めるべきではありません。まず最初に行うべきは、故人の意思や権利関係を明確にするための重要な確認作業です。 これらを怠ると、法的な問題や親族間の深刻なトラブルに発展しかねません。 落ち着いて一つひとつ確認し、整理の土台をしっかりと築きましょう。

具体的には、まず遺言書の有無を確認することが最も重要です。 遺言書には遺品の分配など故人の最終的な意思が記されており、法的な効力を持つため最優先で従う必要があります。 次に、相続人全員の確認と合意形成が不可欠です。 勝手に整理を進めず、誰が相続人となるのかを確定させ、全員で遺品整理の進め方について話し合う機会を設けましょう。

また、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も全て把握し、財産目録を作成することで、後の手続きが円滑になります。

2.2 親族間トラブルを防ぐためのポイント

遺品整理は、相続財産に関わるデリケートな作業であるため、親族間の意見の相違からトラブルに発展しやすい側面があります。 故人を偲ぶための大切な時間が、争いの場とならないよう、事前の対策が極めて重要です。最も大切なのは、相続人全員が情報を共有し、納得の上で進める透明性です。

トラブルを未然に防ぐためには、まず遺品整理を始める前に、相続人全員で話し合いの場を設けることが不可欠です。 作業のスケジュール、役割分担、そして特に形見分けのルールを具体的に決めておきましょう。 誰が何を受け取るか、希望が重なった場合の対処法などを事前に合意しておくことで、当日の混乱や不公平感をなくすことができます。

また、作業中も独断で判断せず、こまめに連絡を取り合い、発見された貴重品や重要書類はリスト化して全員で共有することが、信頼関係を維持する鍵となります。

2.3 遺品の仕分けで注意すべきこと

遺品の仕分けは、故人の人生と向き合う中心的な作業です。しかし、感情的になりやすく、何を残し何を処分すべきか判断に迷うことも少なくありません。 効率的かつ後悔のない仕分けを行うためには、あらかじめ明確な基準を設けて、機械的に分類していくことがコツです。

まずは、遺品をいくつかのカテゴリーに分類することから始めましょう。 判断に迷う時間を減らし、作業をスムーズに進めることができます。写真や手紙など、すぐには判断できない思い出の品は、無理に結論を出さず「一時保管」の箱を用意し、後日改めて見返すことをお勧めします。

また、近年ではパソコンやスマートフォン内のデータ、ネット銀行の口座といった「デジタル遺品」の存在も無視できません。 これらも忘れずに確認し、必要な手続きを行いましょう。

| カテゴリー | 内容と注意点 |

|---|---|

| 貴重品・重要書類 | 通帳、印鑑、権利書、保険証券、年金手帳など。相続手続きに必須のため、最優先で確保し、厳重に保管します。 |

| 形見分け品 | 故人が大切にしていた物や、親族が希望する品。事前に決めたルールに従って分配します。 |

| 買取・リサイクル品 | まだ使える家電、家具、骨董品、ブランド品など。専門業者に査定を依頼し、売却することで費用の足しになる場合があります。 |

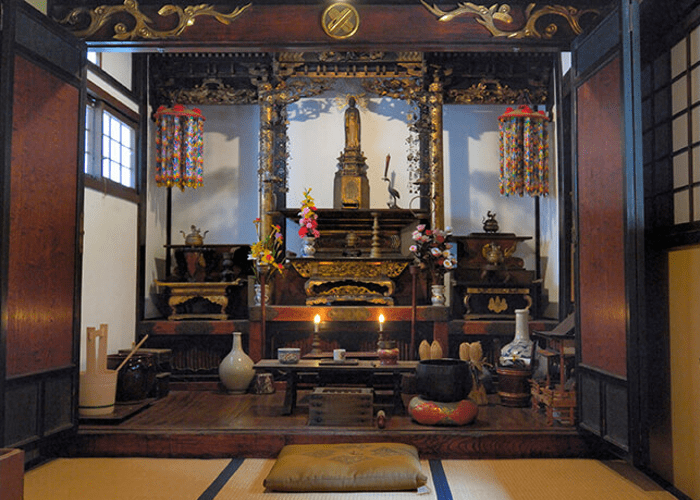

| 供養・お焚き上げ品 | 仏壇、神棚、人形、写真など、そのまま処分しにくい品。お寺や神社、専門業者に相談して適切に供養します。 |

| 処分品 | 上記以外で、再利用が難しいもの。自治体のルールに従い、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなどに分別して処分します。 |

3. 【費用比較】自分でやる場合と業者に依頼する場合

遺品整理、自分たちでやれば安く済むとは思うのですが、時間も体力もなくて…。かといって業者さんに頼むと、いくらかかるのか見当もつかず、どちらが良いのか決めかねています。

そのお悩み、皆さん一度は通る道だと思います。費用を抑えたい気持ちと、ご自身の負担を軽くしたい気持ち、どちらも大切ですよね。実は、一概にどちらが良いとは言えないのです。ご自身の状況に合わせて、後悔のない選択をすることが一番ですよ。一緒に比較していきましょう。

遺品整理にかかる費用は、ご自身の手で行うか、専門の業者に依頼するかによって大きく異なります。

費用を抑えたい気持ちと、時間や労力の負担を天秤にかけ、どちらの方法がご自身の状況に適しているかを見極めることが大切です。それぞれの費用内訳や労力の違いを具体的に比較し、後悔のない選択をしましょう。

3.1 自分たちで行う場合の費用と労力

ご自身やご親族で遺品整理を行う最大のメリットは、業者に支払う人件費や作業費を抑えられる点です。しかし、費用が全くかからないわけではなく、ゴミの処分費用や清掃道具代など、細かな出費が発生します。また、全ての作業を自分たちで行うため、時間的・肉体的な負担が非常に大きいことを覚悟しなければなりません。

主な費用内訳としては、自治体の指定ゴミ袋代、粗大ゴミの処理手数料、家電リサイクル法対象品目のリサイクル料金などが挙げられます。 大きな家具などを運び出すために軽トラックなどをレンタルする場合は、その車両費も必要です。全ての作業をご自身たちで進めるため、貴重品や重要書類の捜索から、不用品の分別、梱包、搬出、そして清掃まで、膨大な時間と労力がかかります。

| 項目 | 内容 | 費用目安 |

|---|---|---|

| ゴミ袋・処理券 | 自治体指定のゴミ袋や粗大ゴミ処理券の購入費用 | 数百円~数千円 |

| 家電リサイクル料金 | テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの処分費用 | 1台あたり数千円~ |

| 車両費 | ゴミ処理施設への運搬などで軽トラックなどをレンタルする費用 | 数千円~1万円/日 |

| その他 | 清掃用具、段ボール、軍手などの購入費用 | 数千円 |

3.2 専門業者に依頼する場合の費用とメリット

専門業者に依頼する場合、当然ながら費用はかかりますが、それを上回る多くのメリットがあります。最大の利点は、遺品整理に伴う時間的・精神的・肉体的な負担を大幅に軽減できることです。 故人を偲ぶ大切な時間を、片付けに追われることなく過ごせるのは、ご遺族にとって大きな心の支えとなります。

業者の料金体系は、主に部屋の間取りや遺品の量によって決まります。 多くの業者では、不用品の買取サービスも行っており、買取金額を作業費用から差し引くことで、結果的に費用を抑えられるケースもあります。 また、遺品の供養やハウスクリーニング、各種手続きの代行など、ご遺族のニーズに合わせた多様なオプションサービスが用意されているのも専門業者ならではの強みです。

| 間取り | 費用相場 | 作業時間の目安 |

|---|---|---|

| 1R・1K | 30,000円~80,000円 | 1~3時間 |

| 1LDK | 70,000円~200,000円 | 2~6時間 |

| 2LDK | 90,000円~450,000円 | 3~8時間 |

| 3LDK | 150,000円~400,000円 | 4~12時間 |

| 4LDK以上 | 250,000円~ | 6時間~ |

※上記はあくまで目安であり、遺品の量や作業内容、建物の状況(エレベーターの有無など)によって費用は変動します。

4. 初めてでも失敗しない 遺品整理業者の選び方3つのポイント

自分たちでやるのは限界なので、遺品整理を業者さんにお願いしようと思っています。でも、ネットで調べると沢山ありすぎて…。どこが本当に信頼できるのか分からず、選ぶのが怖くなってきました。

そのお気持ち、よく分かります。残念ながら、心ない業者もいるのは事実です。ですが、ご安心ください。いくつかの重要なポイントさえ押さえれば、後悔のない、本当に信頼できる業者を見極めることができますよ。誰でも実践できる優良業者の選び方を3つに絞って解説しますね。

遺品整理は、故人を偲ぶ大切な時間であると同時に、ご遺族にとっては心身ともに大きな負担となりがちな作業です。信頼できる専門業者に依頼することで、その負担を大きく軽減できます。しかし、数多くの業者が存在する中で、どこに依頼すれば良いのか迷ってしまう方も少なくありません。

ここでは、初めて遺品整理を業者に依頼する方でも後悔しないための、優良な業者を見極める3つの重要なポイントを解説します。

4.1 ポイント1 必ず相見積もりを取る

遺品整理業者を選ぶ際、料金の透明性とサービス内容を複数の業者で比較検討することは、後々のトラブルを避けるために不可欠です。 そのため、最低でも2〜3社から相見積もりを取り、それぞれの内容をじっくり比較しましょう。 料金の安さだけで判断するのではなく、見積書に記載されたサービス内容の詳細までしっかりと確認することが重要です。 不当に高額な請求をする悪徳業者や、作業が雑な業者を避けるためにも、相見積もりは必ず行いましょう。

訪問見積もりを依頼すると、より正確な料金が把握できるだけでなく、業者の対応や人柄を直接確認できる良い機会にもなります。 見積もりを比較する際は、以下の点を特に注意して確認してください。

| 比較項目 | チェックするポイント |

|---|---|

| 料金体系の明確さ | 基本料金に含まれる作業内容は何か。追加料金が発生するケースとその条件が明記されているか。 |

| 作業内容の範囲 | 遺品の仕分け、梱包、搬出、清掃、貴重品の捜索など、どこまで対応してくれるか。 |

| 許認可の有無 | 不用品の処分に必要な「一般廃棄物収集運搬業許可」や、買取に必要な「古物商許可」などを取得しているか。 |

| 買取サービスの有無 | 価値のある遺品を適正な価格で買い取ってくれるか。買取金額を作業費用から差し引けるか。 |

| スタッフの対応 | 質問に対して丁寧に答えてくれるか。ご遺族の気持ちに寄り添った姿勢が見られるか。 |

4.2 ポイント2 遺品整理士の在籍を確認する

故人の大切な遺品を安心して任せられる信頼の証として、「遺品整理士」という資格の有無が挙げられます。 遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する民間資格で、遺品の取り扱いに関する専門知識や、関連法規への深い理解を持った専門家です。 この資格を持つスタッフが在籍している業者は、法令を遵守した適正な処理が期待できるだけでなく、ご遺族の心情に配慮した丁寧な作業を行ってくれる可能性が高いと言えます。

遺品の中には、現金や貴金属といった貴重品だけでなく、写真や手紙など、ご遺族にとってかけがえのない思い出の品も多く含まれます。遺品整理士は、そうした品々を一つひとつ丁寧に仕分け、供養や形見分けに関する相談にも応じてくれます。

業者のウェブサイトに資格保有者の記載があるかを確認したり、問い合わせの際に直接質問したりして、遺品整理士が在籍しているかを確認しましょう。

4.3 ポイント3 スタッフの対応と人柄を見る

最終的に遺品整理の作業を行うのは「人」です。そのため、見積もり時のコミュニケーションを通じて、信頼できる業者かを見極めることが非常に重要になります。 大切な故人の遺品を託すのですから、料金やサービス内容だけでなく、スタッフの対応が丁寧で、親身になって話を聞いてくれるかどうかもしっかりと確認しましょう。ご遺族が悲しみの中にいることを理解し、心に寄り添った対応をしてくれる業者であれば、安心して作業を任せることができます。

電話での問い合わせや、見積もりで訪問した際のスタッフの言動は、その業者の質を判断するための重要な手がかりとなります。言葉遣いは丁寧か、身だしなみは清潔か、こちらの質問に対して明確に答えてくれるか、といった点をチェックしましょう。

契約を急かしたり、不安を煽るような言動があったりする業者は注意が必要です。 複数の業者と実際に接することで、心から信頼できると感じる一社を選んでください。

5. まとめ

初めての遺品整理は、精神的にも体力的にも大きな負担が伴います。いつから始めるべきか迷う方も多いですが、四十九日などの法要や賃貸契約の期限などを目安にしつつ、ご自身の心の準備が整うタイミングを大切にしてください。何よりも重要なのは、後悔しないことです。

そのためには、作業を始める前に必ず親族間で話し合い、形見分けや財産の取り扱いについて合意形成を図りましょう。これがトラブルを未然に防ぐ鍵となります。ご自身での作業が難しい場合は、専門業者に依頼するのも一つの方法です。

その際は、複数の業者から相見積もりを取り、遺品整理士の有無やスタッフの対応を比較検討することが、信頼できる業者を見つけるためのポイントです。故人を偲び、心を込めて整理を進めましょう。