親が亡くなり、遺品整理を兄弟や親族と進めるにあたり、『トラブルなく、後悔のない形見分けがしたい』と悩んでいます。事前の情報共有が大切だと聞きますが、皆が納得できる具体的な進め方が分からず、不安でいっぱいです。

ご親族皆様での遺品整理は、故人様への想いが強いからこそ、お悩みも尽きませんね。事前の丁寧な情報共有と合意形成で、トラブルなく後悔のない形見分けは可能です。失敗事例から学び、具体的な進め方を丁寧にお伝えします。

親が亡くなり、遺品整理を兄弟や親族と進めるにあたり「どうすればトラブルなく進められるだろう」、「大切な形見分けで後悔したくない」とお悩みではありませんか。遺品整理で起こる親族間のトラブルは、事前の情報共有と全員の合意形成で防げます。

よくある失敗事例から後悔しないための重要ルール、円満な形見分けの具体的な段取りまでを解説。兄弟みんなが納得できる遺品整理の進め方がわかります。

1. なぜ起こる? 兄弟・親族間の遺品整理トラブル事例集

遺品整理は故人様を偲ぶ大切な時間だと分かっています。しかし、進め方を誤って兄弟や親族と揉めたくありません。実際に起こりがちなトラブル事例を事前に知り、後悔のない遺品整理を進めるためのヒントが欲しいです。

おっしゃる通り、遺品整理がご親族間のトラブルに発展するケースは少なくありません。故人様への想いが強いからこそ、感情的なすれ違いが起きやすいのです。ここでは、よくあるトラブル事例を3つのパターンに分けてご紹介し、原因と対策をお伝えします。皆様が円満に整理できるようお手伝いします。

遺品整理は、故人様を偲び、残された品々を整理する大切な時間です。しかし、その進め方を誤ると、これまで良好な関係だった兄弟や親族との間に、深刻な亀裂を生んでしまうことがあります。ここでは、実際に起こりがちなトラブル事例を3つのパターンに分けてご紹介します。

なぜトラブルが起きてしまうのかを知り、後悔のない遺品整理を進めるための第一歩としましょう。

1-1. 事例1 「聞いていない」と言われる情報共有の不足

兄弟・親族間の遺品整理で最も多いトラブルの一つが、コミュニケーション不足によるものです。特に、実家から離れて暮らす兄弟がいる場合、一部の親族だけで話を進めてしまうと「何も聞かされていなかった」、「勝手に進められた」といった不満が噴出しがちです。

故人が大切にしていた思い出の品を、その価値を知らないまま処分してしまい、後から「あれは取っておいてほしかった」と言われても後の祭りです。

このような事態は、遺品整理の日程調整や作業の進め方について、事前に全員で話し合う機会を設けなかったことが大きな原因です。誰かが良かれと思ってやったことが、他の親族にとっては独断と受け取られ、感情的なしこりを残す結果となってしまいます。

遺品整理は単なる片付けではなく、故人との思い出を分かち合う最後の機会でもあることを忘れてはいけません。

1-2. 事例2 勝手に形見分けを進めてしまい後悔

「実家の近くに住んでいるから」、「長男だから」といった理由で、特定の誰かが主導権を握り、他の兄弟に十分な相談なく形見分けを進めてしまうケースもトラブルの典型例です。遠方に住む兄弟が久しぶりに実家を訪れたら、価値のありそうな品や思い出の品はすでになくなっていた、という事態は避けなければなりません。

このような一方的な形見分けは、「不公平だ」という強い不満や、兄弟間の信頼関係の毀損に直結します。早い者勝ちのような状況は、故人が最も望まないことでしょう。故人の思い出が詰まった品々が、親族の心をばらばらにする「争いの種」になってしまうことほど、悲しいことはありません。

全員が納得できる公平なルール作りが不可欠です。

1-3. 事例3 金銭的価値をめぐる親族トラブル

故人の遺品の中に、骨董品や貴金属、ブランド品、有価証券といった金銭的価値の高いものが含まれている場合、トラブルはより深刻化しやすくなります。 形見分けは本来、故人を偲ぶためのものですが、品物に資産価値が絡むと「相続」の問題に発展するためです。

一部の親族が専門家の査定を受けずに独断で価値を判断し、不当に安く見積もって自分のものにしてしまうといったケースも実際に起きています。

「形見」としての思い出の価値と、「財産」としての金銭的価値が混在することで、問題が複雑化するのです。こうしたトラブルを避けるためには、価値の判断が難しい品については、専門家による客観的な査定を受け、その情報を全員で共有することが極めて重要です。

| トラブルになりやすい遺品 | トラブルの原因 | 望ましい対応 |

|---|---|---|

| 貴金属・宝石・ブランド品 | 正確な価値が分からず、分配で不公平感が出やすい。 | 専門家による査定を受け、全員合意の上で分配方法を決める。 |

| 骨董品・美術品・着物 | 素人では価値判断が難しく、安易に処分すると後で高価なものだったと判明することも。 | 鑑定士に依頼し、価値を明確にしてから形見分けや売却を検討する。 |

| 株式・有価証券・権利書 | 相続財産として法的な手続きが必要。形見分けとは別に扱うべき。 | 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、法的な手続きに則って処理する。 |

2. 後悔先に立たず トラブルを未然に防ぐための重要ルール3選

遺品整理で、兄弟や親族との関係に亀裂が入るのは避けたいです。感情的なしこりを残さず故人を穏やかに偲ぶためにも、トラブルを未然に防ぐ明確なルールを知りたいです。特に重要なルールがあれば教えてください。

ご親族皆様の気持ちを大切にするため、明確なルール作りは非常に重要です。故人様への想いが強いからこそ、感情的なすれ違いが起きやすい場面でもあります。ここでは、特に重要となる3つのルールを具体的に解説しますので、ぜひご参考にしてください。円満な遺品整理をサポートいたします。

遺品整理がきっかけで、それまで良好だった兄弟・親族関係に亀裂が入ってしまうケースは少なくありません。感情的なしこりを残さず、故人を穏やかに偲ぶためにも、トラブルを未然に防ぐための明確なルール作りが不可欠です。ここでは、特に重要となる3つのルールを具体的に解説します。

2-1. ルール1 必ず親族全員の合意形成を最優先する

遺品整理を始める前に、相続権を持つ親族全員の明確な同意を得ることが、あらゆるトラブルを防ぐための大前提です。一部の兄弟だけで話を進めてしまうと、「聞いていない」「勝手に進められた」といった不満が噴出し、後から大きな問題に発展しかねません。時間や手間がかかったとしても、このプロセスを省略しないことが後悔しないための第一歩です。

まずは誰が相続人にあたるのかを法的に確認し、全員が参加できる話し合いの場を設けましょう。遠方に住んでいたり、都合が合わなかったりする親族がいる場合は、電話やオンライン会議、グループチャットなどを活用して、全員が意思疎通できる環境を整えることが重要です。

話し合いで決定した事項は、「遺品整理に関する同意書」などの書面にまとめ、全員で署名・捺印をしておくと、後の言った言わない問題を確実に防ぐことができます。

2-2. ルール2 作業日程と役割分担を明確にする

親族全員の同意が得られたら、具体的な作業計画を立てます。誰か一人に負担が偏ったり、「手伝いたかったのに、いつの間にか終わっていた」というような不満が出たりするのを防ぐため、作業日程と当日の役割分担を事前に決めて共有しましょう。

全員が納得できるスケジュールを組むことで、遺品整理が「やらされている作業」ではなく、「故人のための共同作業」という意識が芽生え、協力体制を築きやすくなります。

作業に参加できない親族がいる場合は、その人が不公平感や疎外感を抱かないような配慮が必要です。例えば、写真や手紙といった思い出の品の要不要をオンラインで確認してもらう、作業の進捗状況を写真付きでこまめに報告するといった工夫が考えられます。役割分担を可視化するために、以下のような簡単な表を作成して共有するのも効果的です。

| 担当者 | 役割 | 作業日 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 長男 | 貴重品・相続関連書類の捜索 | 10月10日 | 発見物はリスト化して全員に共有 |

| 長女 | 衣類・寝具の仕分け | 10月10日 | リサイクル業者への連絡も担当 |

| 次男(遠方) | 写真・アルバムの要否判断 | 10月11日〜15日 | 共有フォルダの写真をオンラインで確認 |

2-3. ルール3 遺品の価値判断基準を事前に共有する

トラブルの最も大きな原因となりうるのが、遺品の価値をめぐる認識のズレです。特に金銭的な価値を持つ品と、思い出としての価値を持つ品(形見)の扱いについては、全員が納得できる公平な判断基準をあらかじめ設けておくことが極めて重要になります。

この基準が曖昧なまま作業を始めると、個々の価値観の違いから対立が生まれやすくなります。

骨董品や貴金属、ブランド品など、金銭的価値が不明なものについては、専門の鑑定士や買取業者に査定を依頼し、その価値を客観的な数字で把握するのが最善の方法です。査定額を全員で共有した上で、売却して現金で分けるのか、誰かが相当額を支払って引き取るのかを決めましょう。

一方で、写真や手紙、趣味の品といったプライスレスな形見分けについては、希望者が重複した場合のルール(例:話し合い、抽選など)を事前に決めておくと、感情的なもつれを防ぐことができます。

3. 実践編 スムーズに進む形見分けの段取りと注意点

親族間トラブルを防ぎ、故人を偲びながら遺品整理を進めたいです。感情的になりやすいと聞くので、一つひとつの工程を丁寧に、親族全員で確認しながら進めるための実践的な段取りと注意点を知りたいです。

ご親族皆様で円満に遺品整理を進めるには、確かに実践的な段取りと注意点の理解が不可欠です。感情的になりやすいからこそ、全ての工程を丁寧に、全員で確認しながら進めることが大切です。具体的な進め方と、注意すべきポイントを詳しくお伝えします。

3-1. 遺品の仕分け「要るもの」「形見分け」「処分」

本格的な作業を始める前に、親族全員で遺品をどのように分けるか基準を明確にすることが、後のトラブルを避ける最大のポイントです。 まずは、遺品を大きく3つに分類することから始めましょう。具体的には「手元に残すもの(要るもの)」「親族で分けるもの(形見分け)」「処分するもの」です。

この基準を事前に共有しておくことで、個人の判断で勝手に処分してしまうといった事態を防ぎます。

| 分類 | 内容と具体例 |

|---|---|

| 要るもの | 相続する財産や、個人的に引き取りたい思い出の品など。 (例:預金通帳、不動産の権利書、自分が写っている写真) |

| 形見分け | 故人が愛用していた品で、親族や親しい友人に贈るもの。資産価値の高いものは遺産分割の対象となるため注意が必要。 (例:腕時計、アクセサリー、趣味の道具、衣類) |

| 処分 | 上記以外のもので、リサイクルや売却、廃棄するもの。 (例:日用品、古い家電、傷んだ衣類) |

仕分け作業は時間と労力がかかるため、一人で抱え込まず、兄弟や親族で役割分担をすることが大切です。 遠方に住んでいる親族がいる場合は、オンラインで写真やリストを共有しながら進めるなど、全員が納得できる方法を考えましょう。

3-2. 写真や手紙など思い出の品の扱い方

遺品の中でも特に取り扱いに配慮が必要なのが、写真や手紙、日記といったプライベートな思い出の品です。これらは金銭的価値では測れないため、すぐに処分するかを決めるのではなく、一度立ち止まって親族間でどう扱うか話し合うことが重要です。

例えば、大量のアルバムはデジタル化(スキャン)してデータを共有し、各自が必要な写真を選べるようにする方法があります。 これにより、保管場所の問題を解決しつつ、大切な思い出をそれぞれが手元に残せます。

故人のプライバシーに深く関わる日記や手紙については、誰が目を通すのかを事前に決めておくとスムーズです。無理に全員で見るのではなく、代表者が内容を確認し、重要な情報がないかを確認した上で、供養や処分を検討する方法もあります。

いずれにせよ、故人の尊厳を守り、残された家族が後悔しない方法を慎重に選びましょう。

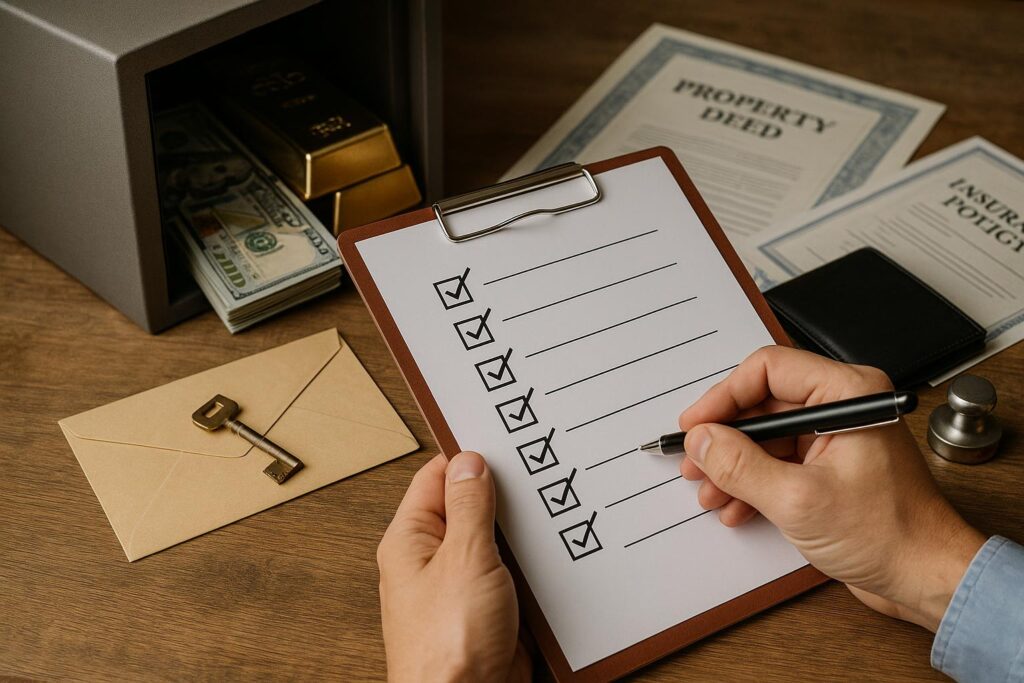

3-3. 貴重品や相続に関わる品の探索と管理

遺品整理は、相続手続きと密接に関わっています。そのため、現金や預金通帳、有価証券、不動産の権利書、保険証券、貴金属といった資産価値のある品は、特に注意深く探索・管理する必要があります。

どこにあるか分からない場合でも、故人が大切に保管しそうな場所(仏壇の引き出し、鍵のかかる机、金庫など)をリストアップし、親族立ち会いのもとで確認作業を行いましょう。

発見した貴重品は、誰がいつ何を見つけたのかを明確にするため、必ずリストを作成して親族全員で情報を共有してください。 このリストが後の遺産分割協議の基礎資料となり、金銭をめぐるトラブルを防ぐ助けとなります。

また、遺言書の有無もこの段階で必ず確認しましょう。遺言書がある場合は、その内容が最優先されるため、勝手に遺品を処分したり形見分けを進めたりしてはいけません。

4. 専門家の力を借りるという選択肢 遺品整理業者への依頼

兄弟や親族だけでの遺品整理は、時間や体力、精神面で難しいと感じています。悲しみも深く、故人の品に手をつけるのが辛い時も。このような場合、専門業者に依頼することは、トラブルを避け、円満に進める有効な選択肢になるのでしょうか。

おっしゃる通り、ご親族だけで遺品整理を進めるのは大変なことです。時間や精神的な負担が大きい場合は、専門業者への依頼が有効な選択肢となります。第三者が介入することで、感情的な対立を避け、作業を公平かつ効率的に進めることが可能です。

4-1. 業者に依頼するメリットとデメリット

専門業者への依頼には多くの利点がありますが、一方で注意すべき点も存在します。メリットとデメリットを正しく理解し、親族間で十分に話し合った上で利用を検討することが後悔しないための第一歩です。特に、費用面だけでなく、精神的な負担の軽減といった目に見えないメリットも考慮に入れると良いでしょう。

メリット

- 時間的・肉体的負担の軽減: 遠方からの移動や大型家具の搬出など、時間と労力がかかる作業をすべて任せられます。

- 精神的負担の軽減: 故人との思い出の品を自ら処分する辛い作業から解放されます。

- 専門知識による適切な対応: 貴重品の捜索、不用品の法に基づいた処分、供養が必要な品の取り扱いまで、専門的な知識で適切に対応してくれます。

- 親族間トラブルの緩和: 第三者が作業を進行することで、特定の誰かに負担が偏ったり、形見分けで揉めたりする事態を防ぐ緩衝材の役割を果たします。

デメリット

- 費用の発生: 当然ながら、自分たちで行う場合と比べて費用がかかります。料金体系は業者や作業内容によって大きく異なります。

- 業者選定の手間: 信頼できる優良業者を見極める必要があり、悪徳業者とのトラブルに巻き込まれるリスクもあります。

- 意図せぬ品の処分リスク: 事前の打ち合わせや指示が不十分だと、残しておきたかった大切な品を誤って処分されてしまう可能性があります。

4-2. 信頼できる業者の選び方と費用相場

後悔しない遺品整理を実現するためには、信頼できるパートナーとなる業者選びが最も重要です。料金の安さだけで選ぶのではなく、複数の業者から相見積もりを取り、サービス内容や対応の丁寧さを比較検討することが不可欠です。

資格の有無や過去の実績も、信頼性を判断する上で重要な指標となります。

4-2-1. 信頼できる業者のチェックポイント

- 許認可の有無: 家庭の不用品を運搬・処分するには「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。また、遺品を買い取る場合は「古物商許可」が必須となります。これらの許可を得ているか、または許可を持つ業者と提携しているか必ず確認しましょう。

- 遺品整理士の在籍: 遺品整理士認定協会が認定する「遺品整理士」が在籍している業者は、専門知識とご遺族に寄り添う姿勢を期待できます。

- 明確な見積もり: 作業内容や料金の内訳が詳細に記載された、分かりやすい見積書を提示してくれるかを確認します。「一式」などの曖昧な記載が多い場合は注意が必要です。

- 損害賠償保険への加入: 万が一、作業中に家財や建物が破損した場合に備え、損害賠償保険に加入しているかも確認しておくと安心です。

- 丁寧な対応: 問い合わせ時の電話対応や見積もり訪問時のスタッフの言動から、ご遺族の気持ちに寄り添ってくれる誠実な業者かを見極めましょう。

4-2-2. 間取り別の費用相場

遺品整理の費用は、部屋の広さや遺品の量、作業内容によって大きく変動します。以下はあくまで一般的な目安として参考にしてください。

| 間取り | 作業人数(目安) | 費用相場 |

|---|---|---|

| 1R・1K | 1〜3名 | 30,000円〜80,000円 |

| 1DK・1LDK | 2〜4名 | 50,000円〜150,000円 |

| 2LDK・3DK | 3〜5名 | 150,000円〜300,000円 |

| 3LDK以上 | 4名〜 | 170,000円〜 |

4-3. 見積もり時に確認すべき重要ポイント

複数の業者に見積もりを依頼したら、提示された金額だけでなく、その内容を詳細に比較することがトラブル回避の鍵となります。契約を結ぶ前に、少しでも疑問に思う点は必ず質問し、明確な回答を得ておきましょう。

特に追加料金が発生する可能性の有無とその条件については、書面で確認することが重要です。

- 作業範囲の確認: 見積もりに含まれる作業はどこまでか(例:遺品の仕分け、梱包、搬出、簡易清掃、貴重品の探索など)。

- 追加料金の有無: 想定外の廃棄物が出た場合や、作業が長引いた場合など、追加料金が発生する条件を具体的に確認します。

- 買取サービスの有無: 価値のある品を買い取ってもらえるか、その場合の査定方法や料金への反映方法を確認します。

- 廃棄物処分の方法: 回収された不用品が、法令に則って適正に処理されるか(不法投棄のリスクがないか)を確認します。

- キャンセルポリシー: 万が一キャンセルする場合、いつからキャンセル料が発生するのか、その金額はいくらかを確認しておきましょう。

5. まとめ

遺品整理は、故人を偲ぶ大切な時間であると同時に、進め方を誤ると兄弟・親族間の深刻なトラブルに発展しかねません。後悔しないための結論は、作業開始前に親族全員で話し合い、「合意形成」を徹底することに尽きます。具体的には、作業日程や役割分担、そして何を残し、どう分けるかという価値判断の基準を共有することが不可欠です。

感情的になりがちな形見分けだからこそ、事前のルール作りが後のトラブルを防ぎます。もし当事者だけでの進行が難しいと感じた場合は、遺品整理業者といった専門家のサポートを得るのも有効な手段です。故人を穏やかに偲び、家族の絆を守るためにも、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。