故人の遺品整理費用は誰が払うのか、親族間で揉めないか不安です。業者との支払いトラブルも避けたい。費用に関する疑問を解消し、トラブルを防ぐ方法を知りたいです。相続人が義務を負うが遺産から充当可能と聞きますが、詳しく教えてください。

ご安心ください。遺品整理の費用は、相続人が支払義務を負いますが、故人の遺産から充当可能です。親族間や業者とのトラブルを避けるためには、事前の情報共有が不可欠。この記事では支払い義務の基本、相場、よくあるトラブルとその回避策を解説します。

故人の遺品整理を進めたいけれど、その費用は誰が支払うべきか、親族間でトラブルにならないかご不安ではありませんか?業者との支払いトラブルも避けたいですよね。遺品整理の費用に関する不安や疑問が解消され、トラブルを未然に防ぐ方法がわかります。

結論として、費用は相続人が支払う義務を負いますが、故人の遺産から充当することも可能です。支払い義務の基本から費用相場、よくあるトラブル事例と具体的な回避策までを網羅的に解説します。

1. 遺品整理の費用は誰が支払う?支払い義務の基本ルール

家族が亡くなり、遺品整理の費用が誰の負担になるのか不安です。基本的なルールを知らないと親族間でトラブルになると聞き、心配です。支払いに関する法的な考え方と具体的な方法について教えていただけますか?

ご安心ください。遺品整理の費用負担に関する基本的なルールを知ることは、親族間トラブル回避に不可欠です。事前に知識を身につけ、ご家族皆様が円満に整理を進められるよう、法的な考え方と具体的な支払い方法を詳しく解説します。

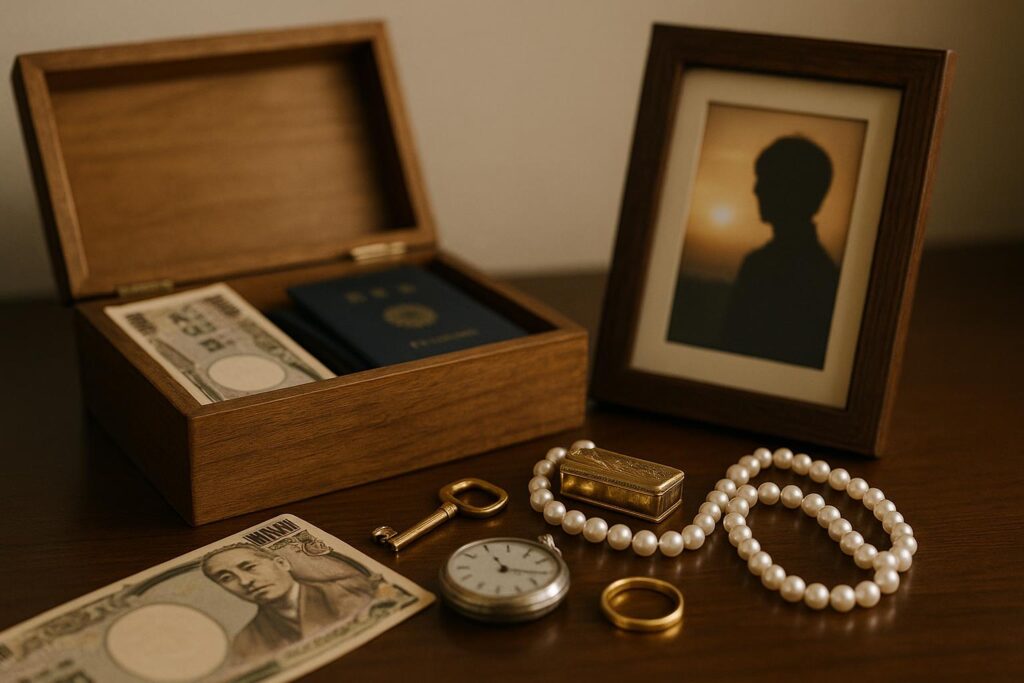

ご家族が亡くなった後に行う遺品整理では、専門業者への依頼費用などが発生します。この費用は一体誰が支払うべきなのでしょうか。支払いに関する基本的なルールを知らないと、後々親族間での思わぬトラブルに発展する可能性があります。

ここでは、遺品整理の費用負担に関する法的な考え方と、具体的な支払い方法について解説します。

1-1. 原則は相続人が支払う義務を負う

遺品整理にかかる費用は、原則として財産を相続する「相続人」が支払う義務を負います。 法律上、遺品整理費用は「相続財産に関する費用」とみなされ、故人のプラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金)と共に相続人が引き継ぐものとされています。

相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて費用を分担するのが一般的ですが、相続人全員の合意があれば、特定の誰かが代表して支払うことも可能です。 まずは誰が相続人になるのかを確定させ、費用負担について話し合うことが重要です。

1-2. 故人の遺産から費用を支払う方法

相続人が確定した後、故人が残した預貯金などの遺産から遺品整理費用を支払うことも可能です。 この方法は、相続人が一時的に費用を立て替える必要がなく、公平な精算がしやすいため、多くのケースで選択されています。ただし、この方法を選択するには、必ず相続人全員の同意を得る必要があります。

同意がないまま遺産を使ってしまうと、後の遺産分割協議でトラブルの原因となりかねません。また、金融機関は口座名義人の死亡を知ると口座を凍結するため、遺産分割協議書などがなければ預金を引き出せない場合がある点にも注意が必要です。

| 支払い方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 相続人が立て替えて支払う | 業者への支払いがスムーズに進む | 相続人間での精算が必要となり、負担割合を巡ってトラブルになる可能性がある |

| 故人の遺産から支払う | 相続人の自己負担がなく公平に精算しやすい | 相続人全員の合意が必須。口座凍結により、すぐに引き出せない場合がある |

1-3. 相続放棄した場合の支払い義務

故人に多額の借金があるなどの理由で「相続放棄」の手続きを家庭裁判所で行った場合、その人は初めから相続人ではなかったとみなされます。 そのため、原則として遺品整理の費用を支払う義務はなくなります。

しかし、注意すべき点があります。相続放棄をしたにもかかわらず、故人の遺品を勝手に売却したり処分したりすると、財産を相続する意思があるとみなされる「単純承認」と判断され、相続放棄が無効になってしまう可能性があります。

相続放棄をした場合、遺品の管理義務は次の順位の相続人に移ります。相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所によって選任された「相続財産清算人」が財産を管理することになります。

2. 【間取り別】遺品整理にかかる費用の相場と内訳

遺品整理を業者に依頼する際、費用がどのくらいかかるのか一番気になります。部屋の広さや遺品の量で変わると聞きますが、費用の相場と、金額が決まる具体的な要因について詳しく教えていただけますか?

ご安心ください。遺品整理の費用相場は、最も気になる点ですよね。部屋の広さや遺品の量、作業内容で大きく変動します。ここでは、透明性のある費用の相場と、その金額が決まる要因を詳しく解説します。事前に知ることで、安心して業者を選べるようお手伝いいたします。

遺品整理を業者に依頼する場合、費用がどのくらいかかるのかは最も気になる点の一つです。費用は部屋の広さや遺品の量、作業内容によって大きく変動します。ここでは、費用の相場と、その金額が決まる要因について詳しく解説します。

2-1. 遺品整理の費用が決まる要因

遺品整理の費用は、単に部屋の広さだけで決まるわけではありません。主に「遺品の量」「作業内容」「建物の状況」という3つの要素が複雑に絡み合って算出されます。特に、処分する遺品の量と、ハウスクリーニングや特殊清掃といった追加作業の有無が費用に大きく影響します。

また、エレベーターの有無やトラックの駐車スペースからの距離といった、建物の構造や周辺環境も作業員の人数や時間に影響するため、費用を左右する重要なポイントです。

2-2. 間取りごとの費用相場一覧

遺品整理にかかる費用の目安を間取り別にまとめました。ただし、これはあくまで一般的な相場であり、前述の通り遺品の量や必要な作業によって金額は変動します。 正確な費用を知るためには、必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。

| 間取り | 費用相場 | 作業人数 | 作業時間 |

|---|---|---|---|

| 1R・1K | 30,000円~80,000円 | 1~2名 | 1~3時間 |

| 1DK・2K | 50,000円~120,000円 | 2~3名 | 2~4時間 |

| 1LDK・2DK | 70,000円~250,000円 | 2~5名 | 2~6時間 |

| 2LDK・3DK | 120,000円~400,000円 | 3~7名 | 3~10時間 |

| 3LDK・4DK | 170,000円~500,000円 | 4~8名 | 5~12時間 |

| 4LDK以上 | 220,000円~ | 4~10名 | 6~15時間 |

※上記は「みんなの遺品整理」のデータを参考に作成した一般的な目安です。 実際の料金は業者や状況により異なります。

2-3. 追加費用が発生するケース

基本料金のほかに、状況に応じて追加費用が発生することがあります。後々のトラブルを避けるためにも、どのような場合に別料金がかかるのかを契約前にしっかり確認しておくことが極めて重要です。

例えば、エアコンの取り外しやピアノ・金庫といった重量物の搬出、孤独死などで必要となる特殊清掃、ペットの消臭作業、ゴミ屋敷状態の清掃などは、専門的な技術や機材が必要となるため、オプション料金として別途請求されるのが一般的です。 そのほか、車両の廃車手続きや、仏壇・神棚の供養なども追加費用がかかる場合があります。

3. 遺品整理の費用支払いでよくあるトラブル事例

遺品整理の費用支払いをめぐって、親族間や業者とのトラブルが起こると聞き不安です。『誰が、いくら払うのか』という問題で故人を偲ぶ時間が台無しになるのは避けたい。どのようなトラブルが起こりうるのか、事前に把握し対策したいです。

ご不安なお気持ち、お察しいたします。遺品整理の費用トラブルは、故人様を偲ぶ大切な時間を奪いかねません。ここでは、『誰が払うのか』『いくら払うのか』といった典型的なトラブル事例とその原因を詳しく解説します。事前に把握し対策を講じることで、円満な解決をサポートいたします。

遺品整理では、費用の支払いをめぐって様々なトラブルが発生する可能性があります。特に「誰が支払うのか」という相続人間の問題や、「いくら支払うのか」という業者との金銭トラブルが典型的な例です。これらのトラブルは、故人を偲ぶ大切な時間を精神的な負担で覆い隠してしまいかねません。

事前にどのようなトラブルが起こりうるのかを把握し、対策を講じることが重要です。

3-1. 相続人間での支払いトラブル

遺品整理の費用は、原則として相続人が負担します。しかし、相続人が複数いる場合に、誰がどのくらいの割合で費用を負担するのかで揉めるケースは少なくありません。

法定相続分に応じて均等に分けるのか、あるいは特定の相続人が多く負担するのか、事前に話し合いがまとまっていないとトラブルに発展しがちです。また、連絡が取れない相続人がいたり、支払いに協力してくれなかったりする場合も問題となります。

遺産分割協議が長引くと、その間、遺品整理が進められず、賃貸物件の場合は家賃が発生し続けるといった二次的な問題につながることもあります。

3-2. 遺品整理業者との金銭トラブル

遺品整理業者との間では、見積もりや契約内容に関する金銭トラブルが頻発しています。例えば、「作業一式」といった曖昧な見積もりを提示され、作業終了後に高額な追加料金を請求されるケースです。

また、口頭での約束を鵜呑みにして契約書を交わさなかったり、内容をよく確認せずにサインしてしまったりした結果、「言った、言わない」の水掛け論になることもあります。

その他にも、不当に安い価格で遺品を買い取られたり、高額なキャンセル料を請求されたりする事例も報告されています。

3.3 高額な追加請求をされるケース

当初の見積もり金額から、作業後に追加で高額な費用を請求されるトラブルは特に注意が必要です。 「想定より荷物が多かった」「処分に手間がかかるものがあった」など、業者側は様々な理由を挙げてきます。

どのような作業にいくらかかるのか、追加料金が発生する条件は何かを契約前に書面で明確にしていなかった場合に起こりやすいトラブルです。 以下に、追加請求が発生しやすい項目の例を挙げます。

| 追加請求の項目例 | 内容 |

|---|---|

| 不用品の処分費用 | 見積もりに含まれていない特定の家電リサイクル料金や、想定以上のゴミの処分費用。 |

| 特殊清掃費用 | 孤独死などで血液や体液の除去、消臭・消毒作業が必要になった場合の費用。 |

| オプション作業費用 | エアコンの取り外し、ハウスクリーニング、庭木の伐採など、基本プラン外の作業費用。 |

| 仕分け・梱包作業の延長 | 貴重品の捜索や形見分けのための仕分けに想定以上の時間がかかった場合の延長料金。 |

| 車両費用・人件費 | 搬出経路が狭い、エレベーターがない等の理由で、追加の作業員や特殊な車両が必要になった場合の費用。 |

4. 費用支払いのトラブルを未然に防ぐ5つの方法

遺品整理の費用支払いで親族や業者とのトラブルは避けたいです。事前にポイントを押さえれば回避可能とのことですが、誰もが安心して進めるための具体的な方法があれば知りたいです。特に金銭トラブルを防ぐための対策を教えてください。

ご安心ください。遺品整理の費用支払いの金銭トラブルは、いくつかのポイントを押さえれば回避可能です。ここでは、誰もが安心して遺品整理を進めるために、トラブルを未然に防ぐ具体的な5つの方法を解説します。事前に準備を整え、心の負担なく整理を終えられるようサポートいたします。

遺品整理の費用支払いは、時に相続人間や業者との間でトラブルに発展することがあります。しかし、いくつかのポイントを事前に押さえておけば、多くの金銭トラブルは回避可能です。ここでは、誰もが安心して遺品整理を進めるために、費用支払いのトラブルを未然に防ぐための具体的な5つの方法を解説します。

4-1. 相続人全員で事前に話し合う

遺品整理の費用を誰がどのように支払うか、相続人全員で事前に合意形成しておくことが最も重要です。 話し合いが不十分なまま特定の相続人が立て替えてしまうと、後から他の相続人に支払いを拒否されるといったトラブルに繋がりかねません。

故人の財産から支払うのか、各相続人が法定相続分に応じて負担するのかなど、具体的な方針を明確にしましょう。

話し合いでは、リーダー役を一人決め、決定事項を書面に残しておくと、後の「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

4-2. 複数の業者から相見積もりを取る

1社だけでなく、必ず複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」を行いましょう。最低でも3社程度から見積もりを取ることで、地域の費用相場を把握でき、不当に高額な請求をしてくる業者を見抜くことができます。

また、料金だけでなく、サービス内容やスタッフの対応も比較検討することで、総合的に信頼できる業者を選ぶことが可能になります。

見積もりは、電話やメールだけでなく、実際に現地を確認してもらう「訪問見積もり」を依頼するのが確実です。 訪問見積もりによって、より正確な金額が算出され、作業後の予期せぬ追加請求のリスクを減らせます。

4-2-1. 見積書で確認すべきチェックポイント

業者から見積書を受け取ったら、金額の総額だけを見るのではなく、詳細な内訳までしっかりと確認することがトラブル回避の鍵となります。 不明瞭な項目がないか、以下の点を特に注意してチェックしましょう。

| チェック項目 | 確認するべきポイント |

|---|---|

| 作業範囲の明記 | どこまでの作業(仕分け、梱包、搬出、清掃など)が含まれているか。 |

| 追加料金の有無 | どのような場合に追加料金が発生する可能性があるのか、その条件が具体的に記載されているか。 |

| 廃棄物処理費用 | 家電リサイクル料金など、処分にかかる費用がすべて含まれているか。 |

| 買取サービスの有無 | 遺品の買取を依頼した場合、その査定額がどのように費用から差し引かれるのか。 |

| 会社情報 | 会社の所在地や連絡先、担当者名が正確に記載されているか。 |

4-3. 契約書の内容を隅々まで確認する

見積もりの内容に納得し、業者を決めたら必ず契約書を交わします。口約束だけでなく、すべての合意内容が記載された契約書に署名・捺印することが、後のトラブルから身を守るために不可欠です。

契約書では、見積書の内容が正確に反映されているかはもちろん、キャンセルポリシー(解約条件やキャンセル料)、作業中の物損事故などに対する損害賠償の規定についても必ず確認しましょう。

少しでも疑問に思う点や、不明瞭な条項があれば、遠慮せずに業者に説明を求め、納得できるまで署名してはいけません。

4-4. 費用が支払えない場合の対処法

遺品整理の費用は決して安いものではなく、すぐに現金を用意するのが難しい場合もあるでしょう。 そのような場合でも、支払いを諦める必要はありません。いくつかの対処法を知っておくことで、落ち着いて対応できます。

4-4-1. 故人の預貯金から支払う

相続財産である故人の預貯金から費用を支払う方法です。ただし、金融機関は口座名義人の死亡を知ると口座を凍結するため、引き出すには相続人全員の同意書や戸籍謄本などの書類が必要となり、手続きに時間がかかる場合があります。

4-4-2. 遺品を買い取ってもらう

遺品整理業者の中には、骨董品や貴金属、ブランド品などの買取サービスを行っているところがあります。不用品を買い取ってもらい、その金額を作業費用から差し引いてもらうことで、自己負担額を軽減できます。

4-4-3. 分割払いやクレジットカードを利用する

現金での一括払いが難しい場合は、業者に分割払いや後払いに対応しているか相談してみましょう。 対応している業者も増えてきており、クレジットカード払いが可能であれば、カード会社の分割払い機能を利用することも一つの方法です。

4-5. 作業当日はできるだけ立ち会う

可能であれば、遺品整理の作業当日には相続人の誰かが立ち会うことをお勧めします。立ち会いには、貴重品や残しておきたい品が誤って処分されるのを防ぐだけでなく、業者とのコミュニケーションを円滑にし、金銭トラブルを防ぐという重要な役割があります。

作業内容が契約通りに進んでいるかを確認し、もし追加作業が必要になった場合でも、その場で説明を受け、料金に納得した上で依頼することができます。作業完了後、支払いの前に最終確認をすることで、後からの請求トラブルを回避できます。

5. まとめ

遺品整理の費用は、原則として相続人が支払う義務を負いますが、故人の遺産から充当することも可能です。しかし、誰がいくら負担するのか、また業者との間で予期せぬ追加請求が発生するなど、費用支払いをめぐるトラブルは後を絶ちません。

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、第一に相続人全員で事前にしっかりと話し合い、合意を形成しておくことが最も重要です。その上で、複数の遺品整理業者から相見積もりを取り、サービス内容と料金を比較検討しましょう。契約時には、作業範囲や追加料金の条件などを契約書で細部まで確認し、不明点をなくしておくことが、円満な遺品整理につながります。

本記事で解説したポイントを参考に、後悔のない遺品整理を進めてください。